以下に綴られるのは、映画史一般ではなく「ハリウッド映画」の歴史、しかも一映画ファンが極私的に考えたものにすぎない。読者の方におかれましては、ここに挙げられている作品・挙げられていない作品を興味のおもむくままにご覧になり、各々で「(複数の)映画史」(by J. L. ゴダール)を織り上げられますように。

1. 1895- 「シネマトグラフ」誕生と「ハリウッド」誕生

映画史の起点にはある「伝説」がある。1895年12月28日、パリのグラン・カフェで『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1895)と題された数十秒のフィルムが上映される。スクリーンの右後方から走行してくる機関車の映像に驚き、観客は皆席から立ちあがって逃げ出してしまった―。

こうした逸話が創作であることは研究者が明らかにしている(整理として、長谷正人『映画というテクノロジー経験』青弓社、2010年. の第2章が優れている)が、嘘とわかってなおいっそう、リュミエール兄弟(ルイ/オーギュスト)の発明した「シネマトグラフ」の幻惑的な魅力を物語っている。同じパリの劇場主だったジョルジュ・メリエスも魅了され、早速カメラを購入して街の様子を撮影してみた。するとある時、カメラが故障した。帰ってフィルムを現像してみると、乗り合い馬車が画面の真ん中で霊柩車へと変わるさまが映し取られていた。こうして偶然発見された「編集」という技法を武器に、元々マジシャンだったメリエスは何本もの不思議な映画を撮った。『月世界旅行』(1902)は、最初のSF映画である。晩年のメリエスは、マーティン・スコセッシ監督『ヒューゴの不思議な発明』(2011)に登場し、スコセッシの遊び心でリュミエール兄弟『列車の到着』の方もちゃっかり再現?されている。

フランスより少し前に、アメリカでは発明王トーマス・エジソンが、覗きからくりの発展形のような「キネトスコープ」を発明していた。エジソンの方式では大勢での鑑賞が難しかったためやがて「キネトスコープ」は衰退するが、エジソンは映画関係の特許を取得しトラスト(「カンパニー」)を結成した。一例を挙げると、その後一般的になる画面のスタンダードサイズ1.33:1(4:3)は、エジソンの下で働いていたウィリアム・ケネディ・ディクソンが、「35mmフィルムの送り穴4つ分」を1コマと定め、カンパニーが1909年にこれを全米規格と定めたことが起源である。

こうした様々な規定のため、アメリカ東部では映画製作が高価で困難になっていた。また当時のフィルムは感度が悪く、昼間の屋外撮影以外は困難だったが、アメリカ東海岸は天候が悪かった。以上の問題を解消するため、1910年前後に映画製作者たちは、地中海式気候で晴天が多いロサンゼルス近くのある町に新天地を求めた。これが「ハリウッド」の起源である。言うまでもないが、この時代の「映画」はすべてサイレント映画(無声映画)であり、今日の映画とは異なっている。セリフがある映画は字幕のみ(飾り文字などが多い)の画面が別に撮影されてインサートされたが、当然すべてのセリフに対応しておらず、選び抜かれたものに対してだけだった。フィルム上映に伴う機械の作動音もまだまだ大きく、それを打ち消すために映画上映時に音楽を演奏する慣習が生まれたという。

2. 1910s-1920s サイレント映画の黄金時代

第一次世界大戦で疲弊するヨーロッパをよそに、アメリカにはデヴィッド・ウォーク・グリフィスが登場する。グリフィスは『國民の創生』(1915)、『イントレランス』(1916)などスケールの大きい歴史大作を作り上げた。しかしスケールだけでなく、ロングショット、大規模セットを組んでの俯瞰撮影・クレーンショット、フェイドイン・フェイドアウト、クロースアップ、カットバック(クロスカッティング)、モンタージュなどの撮影・編集技法を大成した。『イントレランス』は興行的には失敗したが、バビロン・ユダヤ(イエスの時代)・中世フランス・現代アメリカを舞台にした4つの「不寛容」についてのストーリーを、ゆりかごが揺れるモチーフを媒介に同時進行させるという、ほぼノーランみたいなすごい映画である。

しかし功罪の罪の部分も大きく、『國民の創生』では南北戦争時のKKKによる黒人リンチを美談のように描いた。特に、ラストの丸太小屋での攻防戦と駆けつけるKKKとのクロスカッティング(このパターンを「ラスト・ミニッツ・レスキュー」と呼ぶ)では、人種差別をスペクタクルに昇華してしまうという、ハリウッド映画が今後も抱える問題が表れている。後にジョージ・A・ロメロ監督『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(1968)で小屋に立てこもる理性的なベンが黒人、小屋に侵入してくるゾンビが白人として造形されているのは『國民の創生』の反転であると解釈することができる。近年の作品では、スパイク・リー監督『ブラック・クランズマン』(2018)がKKKを主題にしながらもグリフィス的な盛り上げる編集を排し、問題提起を行っている(『ユリイカ<特集=スパイク・リー>』2019年5月号所収の、冨塚亮平「『正しい映像』を超えて――スパイク・リー作品における警察と人種」を参照)。

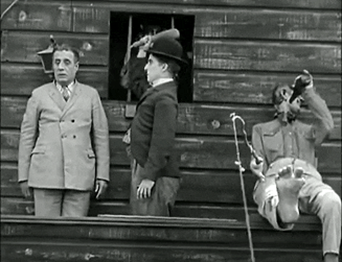

グリフィスは当初俳優だったが、バイオグラフ社の俳優仲間であり後に共に監督となったマック・セネットは、コメディー映画の分野で人気を確立した。セネットの製作した「キーストン・コップス」というドタバタ警官隊ものは、「スラップスティック・コメディ」というジャンルを確立した。イギリスから渡った喜劇王チャーリー・チャップリンも、セネットの下で映画デビューした。「パイ投げ」のドタバタを発明したとされる「ファッティ(太っちょ)」ロスコー・アイバックルをスターにし、「ロイド眼鏡」にその名を残すハロルド・ロイドもセネットの映画で初期のキャリアを積んだ(後にロイドは名プロデューサーハル・ローチの下でスターとなり、アイバックルは1921年に強姦致死容疑で逮捕され映画界を追放される)。そしてアイバックルがバスター・キートンを見い出して映画デビューさせたため、結果的に(間接的な関わりも含めて)セネットが三大喜劇王(チャップリン、ロイド、キートン)を創り上げたと言える。

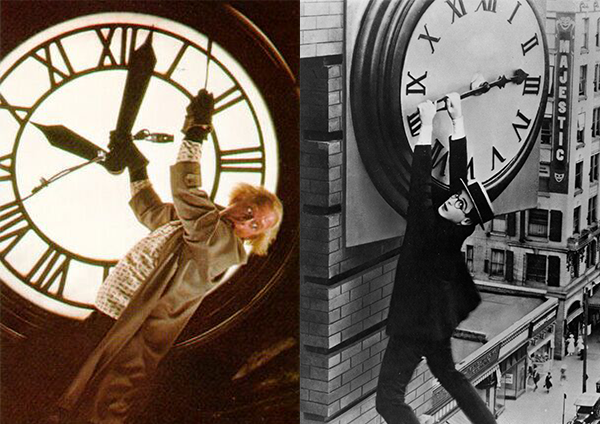

サイレント映画時代のコメディーの特徴として、①チャップリンなら山高帽にチョビ髭(とブカブカのズボンとドカ靴とステッキ)・キートンならどんな時も変わらぬ無表情・ロイドならカンカン帽にセルロイド眼鏡、とコメディアンに一目でわかるトレードマークがあること、②サーカスの離れ業のようなアクションをコメディアンがスタントなし(ただし例外あり)でこなしていること、そして③機械化が進展していく時代の中で、身体が機械的に動き出すさまをパントマイムで表現して笑いにしていること、の三点が挙げられる。このうち②に関しては、ジャッキー・チェンや近年のトム・クルーズが時にキートンの後継者と呼ばれたり、ロバート・ゼメキス監督『バック・トゥー・ザ・フューチャー』(1985)のクライマックスでドクが時計台からぶら下がるアクションがハル・ローチ製作『ロイドの要心無用』(1923)のオマージュであることを知ったりすれば、なんとなくわかるだろう。

③の一例として、私見ではチャップリンの最高傑作である『サーカス』(1928)の冒頭部を観よう。例によって追いかけられている放浪紳士チャーリーが、広場のびっくりハウスに逃げ込む。チャーリーはまず鏡の部屋に迷い込み、どれが実像でどれが虚像かわからなくなり、自分の像に帽子を上げて挨拶したり鏡にぶつかったりする。そこも追手に見つかると塔の上に出て、飾りのからくり人形に溶け込んでパントマイムでからくり人形の動きをする。そのシーンを観て観客は笑うが、それはチャーリーが機械化の中で自分を見失い時に機械に侵食されているわれわれの似姿だからこそ、爆笑を呼ぶのだ(中村秀之『瓦礫の天使たち』せりか書房、2010年.はサイレント期のコメディーをこの観点から読み解いた名著です)。

ちなみに、映画と言えばイコール「1秒24コマ」というイメージをお持ちの方もいると思うが、当時の映画は約16フレーム/秒というフレームレートだった(クランクを撮影技師が手回ししていたためこの数値も一定ではなかった)。これにより、当時の映画を現在の機器で再生すると、人がカクカクと動く独特の印象が生まれる。当時の観客が本当に観た映像にふれることは難しくなっているが、サイレント映画に慣れてくるとあのカクカクした動きが心地良く面白く感じる身体になってくるので、未見の方は「無声映画なんて」と思わずどれか鑑賞してみることを強くお勧めしたい。

「夢の工場」としての道を歩み始めたハリウッドには、世界から才能ある映画人たちが流入した。この時期は特に、ロシアや東欧の同化政策から「自由の国」アメリカへと逃れてきたユダヤ系の人々が目立つ。そもそも、パラマウントの創設者アドルフ・ズコールと20世紀フォックスの母体を作ったウィリアム・フォックスはともにハンガリー系ユダヤ人、ワーナー・ブラザーズの創設者ワーナー4兄弟はポーランド系ユダヤ人、MGMの実質的な最高責任者となったルイス・B・メイヤーはユダヤ系ロシア人だ。これらに1928年に設立されたRKOを加えて5大メジャースタジオ(ビッグ5)と呼ぶ。メジャースタジオは映画の製作・配給・上映を一手に管理する「垂直統合」を推し進めていく。その下に、ユニバーサル、コロンビア、そしてグリフィスとチャップリンらが設立したUA(ユナイテッド・アーティスツ)が「リトル3」として追走した(正確には「ビッグ3」対「リトル5」の時代もあるが、後の映画史に繋げるため大雑把に把握しておく。詳しくは、北野圭介『新版 ハリウッド100年史講義』平凡社新書、2017年. p.89-90、p.107-108を参照)。シカゴ生まれの若いアニメーターが、1923年に兄と立ち上げた「ディズニー・ブラザーズ・カートゥーン・スタジオ」は、まだこれらの映画会社に作品を配給してももらえない弱小スタジオにすぎない。後にウォルト・ディズニー・スタジオとして先に名を挙げたほとんどの映画会社を傘下に収めていくのは、21世紀の映画史である。

ビッグ5を中心とする各スタジオは、才能ある映画人たちを海外から呼び、それぞれのスターを育てた。1920年代を代表し人気絶頂のまま急死するパラマウントの大スター、ルドルフ・ヴァレンティノは、元はと言えばイタリア生まれのダンサーである。大女優グレタ・ガルボはスウェーデンに生まれ、MGMに招かれてアメリカに来た。製作陣では、母方がユダヤ系のセシル・B・デミル、グリフィスの助監督だったオーストリア人のエリッヒ・フォン・シュトロハイムが監督として有名になる。ヨーロッパからは、ジョセフ・フォン・スタンバーグ、フリードリヒ・W・ムルナウ、エルンスト・ルビッチら錚々たる映画監督が海を渡り、1920年代のハリウッドで代表作を残した。好景気に沸くアメリカの映画産業は、移民国家の強みを生かして発展を遂げていく。

3. 1927- トーキー登場、大恐慌、そして1930年代へ

1927年10月6日、ユダヤ人の創設者を持つワーナー・ブラザーズは、ユダヤ系の家族を描いた一本の映画を公開する。アラン・クロスランド監督『ジャズ・シンガー』(1927)。主演の歌手、アル・ジョルソンもリトアニア生まれのユダヤ人だった。酒場で一曲歌ったジョルソン演じるジェイキーが拍手をさえぎり、

”Wait a minute, wait a minute. You ain’t heard nothin’ yet(お楽しみはこれからだ)!”

と「しゃべり」だした時、映画史は変わった。他のセリフには字幕がインサートされているのに対し、このセリフではジョルソンの唇が音声と完全に同期していたからである。ヴァイタフォンというサウンドシステムによる「トーキー」映画としては、同じクロスランドが前年に監督した『ドン・ファン』(1926)が第1作となるはずだが、現在映画史で『ジャズ・シンガー』がその栄誉に欲しているのは、セリフが曲と曲の間のアドリブであり、当時としてはあまりに自然に見えた演出のためだろう。(ちなみに、『ジャズ・シンガー』はユダヤ人を主人公にした初めての映画作品である一方で、ジェイキーが黒人の扮装(「黒塗り」)をして歌うミンストレル・ショーの場面を含んでおり、「同化」の問題を考える上で今日観直してなお興味深い作品である。大和田俊之『アメリカ音楽史―ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』講談社選書メチエ、2011年.を参照。)

トーキー時代の到来により、ミュージカル映画とギャング映画が多く製作されるようになる。1929年にウォール街で始まった大恐慌のため、大衆が映画に一時的な享楽と暗い感情の爆発を求めた結果でもある。『蒸気船ウィリー』(1928)に始まるディズニーのミッキーマウス連作も、例えば口笛や音楽と同期するユーモラスなアニメーションでトーキーを求める大衆の心をつかんでいく(詳しくは、細馬宏通『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか アニメーションの表現史』新潮選書、2013年.を参照。これも名著です)。また、セリフの情報量が増えたため、コメディー映画の分野ではサイレント期のアクションからウィットに富んだセリフ回しへと重要性が移った。

『アンナ・クリスティ』(1930)の宣伝コピーが”Garbo talks!(ガルボが話す!)”だったように、サイレント映画スターの声にも注目が集まった。ガルボはハスキーで魅力的な声の持ち主だったため、群像劇『グランド・ホテル』(1932)に主演するなどトーキー時代にもスターであり続けることができたが、そうでない声の俳優には厳しい時代だったことが、ガルボとも何度も共演し一時は恋愛関係にあって「世紀の美男美女」と謳われた二枚目スター、ジョン・ギルバートの最期(アルコール中毒による心臓発作、享年38歳)からもうかがえる。スタンリー・ドーネン監督が後に作った『雨に唄えば』(1952、主演のジーン・ケリーも共同監督)では、悪声のサイレント女優の凋落が戯画的に描かれている。『雨に唄えば』をさらに本歌取りしてアカデミー作品賞に輝いたミシェル・アザナヴィシウス監督『アーティスト』(2011)でも、主演男女の下降と上昇が入れ替わる転機がまさにトーキー導入に設定されていた。(さらに、これら全てを踏まえて作られたディミアン・チャゼル監督『バビロン』(2022)でも、ブラッド・ピット演じるサイレント期の大スター、ジャック・コンラッドの造型に、ジョン・ギルバートの生涯が投影されている。)

誕生して数十年の映画産業は周囲から価値を認められ、独自の基準や綱領を持つようになった。MGMのルイス・B・メイヤーらが尽力して組織した「映画芸術科学アカデミー」は、ウィリアム・A・ウェルマン監督『つばさ』(1927)にアカデミー作品賞を与えた。現在まで続くアカデミー賞は、当初は夕食会のささやかなイベントにすぎなかった。

しかし、同業者の結束は美点だけでなく、相互規制・自主検閲の弊害ももたらした。前述したコメディアン、ロスコー・アイバックルの強姦致死容疑に代表される不祥事の続発を重く見た映画界は1922年、共和党ハーディング内閣の郵政長官を務めていたウィル・H・ヘイズを招き、彼を会長に全米映画製作配給業者協会(MPPDA)を設立する。ヘイズは長老派教会の大物であり、映画表現に過剰な道徳性を求めた。トーキー初期の1930年、映画における「冒涜的な言葉を題名もしくはセリフに使用すること」「好色なヌード」「出産シーン」等11項目を禁止(Don’t)、「残酷なシーン」「犯罪者への同情」「男女が同じベッドに入ること」「過激なキス」等25項目を注意が必要(Be careful)と定めた「映画制作倫理規定」、いわゆる「ヘイズ・コード」が制定された。制定当初は有名無実と化していたが、1934年からは厳格に適用され、なんと1968年(!)に廃止されるまで陰に陽に影響力をふるった。

このように、1930年代のハリウッドは決して牧歌的な時代だったわけではない。しかし不屈の魂を持った映画人たちは、あるいは大恐慌による予算不足を切り抜け、あるいはヘイズ・コードの縛りを逆用しながら、1930年代に幾多の傑作を放っていくのだった…。

(「「ハリウッド映画史」とは何か ②1930年代」 につづく)

【参考文献】本文に挙げたものの他、飯島正『映画のあゆみ 世界映画史入門』泰流社、1988年.(原著1956年)