【この章に出てくる重要語】

・スクリューボール・コメディー

・テクニカラー

・「プロデューサーの時代」

・サウンドトラック

・(ショットの)「経済性」

・ニューディール政策

【これを観れば1930年代がわかる1本】

フランク・キャプラ監督『スミス都へ行く』(コロンビア、1939年)

Roll away the reel world, the reel world, the reel world!

ージェイムズ・ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』(1939)

1. 「奇跡の年」1939年

私たちは前回、第1回アカデミー賞を『つばさ』(1927)が受賞したことを確認した(1929年5月16日)。その授賞式から、もし(例えば雷に打たれて)10年後にタイムトラベルしてきた人がいたとしたら、1939年のハリウッド映画を観てどう感じるだろうか?きっと驚きの連続に違いない、何せこの年は、ハリウッド映画史上二度とやって来ない、空前の当たり年なのだから…。

1939年にアメリカでは約400本の新作映画が15000館以上の映画館で公開され、映画産業は資本額で全米第11位の巨大産業に成長していた(井上一馬『アメリカ映画の大教科書(下)』新潮選書、1998年.)。この年の映画作品を対象とする第12回アカデミー賞で、作品賞の候補は10作。まず目につく変化は、『つばさ』がサイレント映画であったのに対し、10作全てトーキー映画となっている。驚くことに、カラーの作品も2作ある。『風と共に去りぬ』(1939)と『オズの魔法使』(1939)。『オズの魔法使』では、「虹の彼方に」を歌っていたカンザスの故郷から竜巻で飛ばされたドロシー(演じるのは当時17歳のジュディ・ガーランド)が、ドアを開けてファンタジーの世界に踏み込む。その様子が、セピア色からカラーへの変化として鮮やかに表現されている。

カラー映画を初めて目にする架空のタイムトラベラー氏(フィルムに絵筆で色を付ける例は初期映画からあるとはいえ鮮やかさは比べ物にならない)は、ドアを開けるドロシーのような驚きを味わうだろう。その驚きをもたらすのが、ハーバート・カルマスらテクニカラー社の開発した新技術、テクニカラーだ。(色彩調整を担当した妻ナタリー・カルマスの貢献も非常に大きく、『オズの魔法使』のスタッフロールにクレジットされている。)

ネガフィルムを三本装填して撮影する。光の三原色(赤・青・緑)の補色であるシアン・黄・マゼンタに感光させ、それをポジフィルム上に合成すると、鮮やかな色が生まれる。テクニカラーカメラは約200kgと極めて重いし、光量が必要なためライトの熱でセットが暑くなりすぎる、費用もモノクロに比べてかかる、など問題点も多かったが、テクニカラーの技術は1970年代まで映画を支え続けた。

サイレント時代からの名匠エルンスト・ルビッチは依然快調なので、タイムトラベラー氏も名前を見つけて安心するだろうか。ルビッチはこの年、こちらもサイレント時代からの大スターグレタ・ガルボを主演に『ニノチカ』(1939)を作った。人間らしい感情を持たなかったソビエトの女軍曹ニノチカが、パリで恋に落ち西側資本主義文明に染まってしまうさまがコミカルに描かれ、何と言ってもあのガルボが大笑いするシーンが最高だ。チャールズ・ブラケットと共同で脚本を書いたのは、のちの名監督ビリー・ワイルダー(彼もナチスの台頭するドイツ映画界から亡命してきたユダヤ人である)。

一方、サイレント時代にはそれほど名をなしていなかった監督たちも、名作を発表し始めている。ジョン・フォードは『駅馬車』(1939)を発表。賭博師、大尉婦人、娼婦、酔いどれ医者、銀行家らが乗る駅馬車の行く手に、お尋ね者のリンゴ・キッドが立ちふさがる。親を殺した相手への復讐を遂げに行くというリンゴを乗せ、駅馬車は一路終点へとひた走るが、ジェロニモ率いるアパッチ族に襲われて…というお話。ライフルを片手で一回転させ登場するリンゴを演じたジョン・ウェインは、雄大なモニュメント・バレー(ユタ州)の光景と共に、今後ジョン・フォードの西部劇を支えていく。フォードはこの年、20世紀フォックスでヘンリー・フォンダを主演に『若き日のリンカン』(1939)も撮り大活躍だった。

ウィリアム・ワイラーは、MGMのGに名を残す名プロデューサー、サミュエル・ゴールドウィン(ただしこの時すでに独立。ポーランド生まれのユダヤ人)と組み、『嵐が丘』(1939)を監督した。イギリス文学の名作を原作とするいわゆる「文芸映画」で、イギリス演劇界からローレンス・オリヴィエが主演している。お屋敷と階段を撮るのが終生大好きだった(?)ワイラーらしく、リントン家でのパーティーのシーンが気品に溢れ素晴らしい(それに引きかえ、屋外のシーンはセット丸出しで迫力に欠ける)。アカデミー撮影賞に輝いたモノクロ撮影は、ワイラーの親友グレッグ・トーランドの手によるもの。トーランドは数年後、メディア界の風雲児オーソン・ウェルズの下で撮影を担当、遠景の人物にも近景の人物にもピントを合わせるディープ・フォーカス(パン・フォーカス)を駆使して『市民ケーン』(1941)を撮り映画史に名を刻むが、『嵐が丘』でも既にその試みが看て取れる。

分厚い原作小説を大幅に刈り込んだ『嵐が丘』、脚本はベン・ヘクトとチャールズ・マッカーサー。元は舞台の戯曲を書いていた名コンビで、特にヘクトは第二次世界大戦後も多くの名作で脚本を担当した(クレジットはされていないが同年公開『駅馬車』の脚本も手伝っている)。ある脚本家の視点からこの時代のハリウッドを描いた、デヴィッド・フィンチャーの(現時点での)最新映画『マンク』(2020)で、パラマウントの部屋に勢揃いしていた大勢の脚本家の中にヘクトとマッカーサーも登場している。大事なことは、当時のハリウッドが一本の映画に才能あるスタッフをこれだけ揃える力を持っており、「夢の工場」としてフル稼働していたということだ。

そして、このヘクトがこれまたノン・クレジットでセリフ直しを手伝ったもう一本の映画は、ハリウッド最盛期の力をわれらのタイムトラベラー氏のみならず、太平洋戦争で交戦中の日本軍上層部にすら知らしめ敗戦を悟らせたという伝説を残す(日本公開は敗戦・独立後の1952年。従軍していたもう一人のオズ、小津安二郎は1943年にシンガポールで観て衝撃を受けている)。

そのもう一本、『風と共に去りぬ』(1939)には、ジョージ・キューカー、『オズの魔法使』を撮ったヴィクター・フレミング、サム・ウッドという3人の監督と、ヘクトを含む10名以上の脚本家、多くの特殊効果技師(全編テクニカラー撮影)、過去最大規模のエキストラを含む多くのキャスト・スタッフが関わった。しかも、キューカーが引き抜かれたせいで回ってきた『オズの魔法使』に登板したフレミングが『風と共に去りぬ』に引き抜かれて『オズの魔法使』の残りはキング・ヴィダーが撮影する裏でフレミングは疲労のためウッドに交代する、というマザー・グースの歌詞みたいなカオスになっていた。唯一脚本にクレジットされたシドニー・ハワードは映画公開の数か月前に農場でトラクターに轢かれて亡くなった(アカデミー脚本賞を死後受賞)。完成に漕ぎ着けられなかったり、まとまりがつかず興行的に失敗していたりすれば、コッポラやチミノの比ではない「呪われた大作」として語り継がれていただろう(コッポラとチミノが引き起こした大惨事については、1970年代以降の部で触れる)。しかしそうはならなかった。デヴィッド・O・セルズニックがプロデューサーだったからだ。

南北戦争における「気高い南部」の敗北(と再生へのかすかな希望)の叙事詩を描くため、セルズニックは全てを賭けた。キャスティングから脚本の練り直しから事実上の監督業まで全てに関わり、執念で222分の大作を完成に漕ぎつけた。賭けの結果は、投じた巨額の製作費(約400万ドル)を上回る空前の大ヒット(約3億8000万ドル)。まだ30代だったセルズニック(MGM→パラマウント→RKO→独立)の栄光は、「神童」と呼ばれるも1936年に若くして亡くなったアーヴィング・タルバーグ(ユニバーサル→MGM、シュトロハイム監督『グリード』(1924)やサム・ウッド監督・マルクス兄弟主演『オペラは踊る』(1935)等を製作)、ダリル・F・ザナック(20世紀フォックス、前述フォード監督『若き日のリンカン』や名子役シャーリー・テンプル出演作を製作)ら、若い世代のプロデューサーの台頭を象徴するものだ。1930年代後半のハリウッド映画界は、「プロデューサーの時代」だったとまとめることができる。故タルバーグの名前は、生前製作し、くだんの1939年度アカデミー作品賞にもノミネートされたサム・ウッド監督『チップス先生さようなら』に献辞として登場し、この「奇跡の年」の一部を彩っている。

そんな事情にはお構いなしのタイムトラベラー氏は、アカデミー作品賞候補の10作を観終わると、不思議そうにこう言うだろう。「面白かった。でも、自分の元いた時代の映画とはあまりに違う、この10年で一体何が起きたんだい?」、と。

2. 1930年代ハリウッドの諸問題

そもそも、なぜ『風と共に去りぬ』製作はこんなにも難航したのだろうか?そこには、ハリウッドの抱えていた構造的な問題がいくつも表れている。

第一は、1929年の大恐慌が映画界にもたらした傷である。しばらくはトーキー(1927年導入)の目新しさで利益を上げたものの、施設整備のために資金借り入れをしたのに、恐慌のためウォール街は投資を引き上げる始末で、大半のスタジオが経営危機に陥っていた。カルテル化(第4節で触れる)によってかろうじて生き残った「ビッグ5」(パラマウント、ワーナー・ブラザーズ、20世紀フォックス、MGM、RKO)ですら、いくつかは金融業者や投資家の手に渡った。そして、不況のため大衆は昔のようには映画を観に来ない…。大恐慌下の映画には、単なる「作品」であることを離れ、投下した資本を回収できる「良い商品」であることも望まれるようになり、だからこそプロデューサーの腕が以前にも増して試された。空前のヒットを飛ばすためにはどうするか。他の映画やラジオとは比べ物にならないくらいの超大作が理想的だ。高額な映画化権を原作者に既に支払い、オールカラーで撮り上げることを決意したセルズニックは、簡単に言えば、後には退けなかったし、失敗も絶対にできなかった。50万フィートの撮影フィルムから2万フィートの完成作品を作り上げるため、セルズニック自らも昼夜ぶっ通しで編集していた時の気持ちが想像できるだろう。

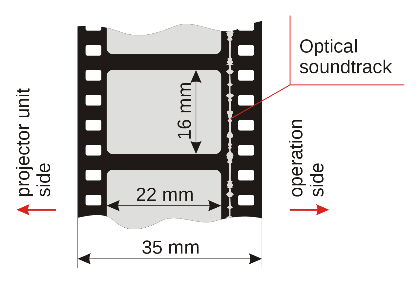

第二は、トーキーがもたらしたセリフの重要性の向上である。前回取り上げた『ジャズ・シンガー』(1927)以来、録音・再生技術は長足の進歩を遂げ、機材の雑音に負けずすべてのセリフを聞かせることが可能になったばかりか、俳優の声質や抑揚まで比較的忠実に観客に届けることができるようになった。音声と音楽は35mmフィルムの右端に独立したサウンドトラックとして一緒に焼き付けられ、映像との完璧な同期が実現できるようになった(まだモノラル音声であるが、ウォルト・ディズニー製作のアニメーション映画『ファンタジア』(1940)で、ついにマルチチャンネル録音&ステレオ再生での上映が実現する)。

ちなみに、フィルム上にサウンドトラックを搭載した関係で既存のスクリーンでは上映時不整合が生じるため、スタジオ間で協議した上、「映画芸術科学アカデミー」が1932年に画面の縦横比を1:1.375と統一した(アカデミー比)。それまでのスタンダード・サイズ(1:1.33)と見た目はほとんど変わらないが、1952年まで全てのスタジオ製作作品はこのアスペクト比で撮られることになる。

サウンド全面導入の結果何が起きたかと言うと、一つには映画の演劇への接近(回帰?)であり、心情を語るメディアとしての声の重視である。D・W・グリフィスのミューズだったサイレント時代の大スターリリアン・ギッシュが「スクリーンに映るだけで勝ち」と言いたくなるフォトジェニーで勝負できたのも今は昔、『風と共に去りぬ』のヒロイン・スカーレット役を熾烈な競争で勝ち取ったヴィヴィアン・リー(当時『嵐が丘』主演オリヴィエの愛人であり、一緒に渡米していたところをセルズニックにスカウトされた)には、役にふさわしい発声と演技が求められた。だからこそ、監督がキューカーからフレミングに交代した後も、リーは更迭されたはずのキューカーから演技指導を受け続けたのである(キューカーはキャサリン・ヘップバーンを舞台から見い出して主演させるなど、当時「女性映画」の名監督として有名だった)。当然、監督のフレミングは面白くない。早く撮り上げたいフレミングと原作小説をいつも撮影現場に持ち込んでいたリーとの間には、役の解釈をめぐって言い争いが絶えなかったという。

また、セリフ量が増えたことはセリフのブラッシュアップを必要不可欠とする。アカデミー脚本賞に輝いたシドニー・ハワードの初稿が読み上げると6時間の分量でまったく使い物にならなかったのは有名な話だが、1930年代に一人で脚本を完成させることは並大抵の能力ではできず、多くの脚本は何次にもわたるチェックを通され、脚本家の初心にかかわらず書き直されていった。映画会社は脚本家チームを雇ってマシンガンのようにタイプライターを叩かせ、脚本家の中にもコンビで書くことを好む者たちが現れた(ヘクト=マッカーサー、ワイルダー=ブラケットetc.)。スクリプト・ドクターという(原案でなく)会話を主に扱う職種もできた。前述のようにヘクトが何本もの映画に関われたのも、スクリプト・ドクターとしてだ。『風と共に去りぬ』の場合、ヘクトも投げ出したため最終的にはセルズニック自身が毎日セリフを手直しし、そのたびに撮影は止まらざるを得なかった。

1930年代ハリウッドの問題点、その第三はヘイズ・コードによる検閲である(前回参照)。南北戦争というまだ過去になりきっていなかった主題を扱う『風と共に去りぬ』に対し、ヘイズ・オフィスは「残酷なシーン」への注意項目を根拠に死者や負傷者を真に迫りすぎないように描くこと(!)を求めた。また、スカーレットと相手役レット・バトラーとの関係も、不倫や強姦を匂わせないように強く要求した。レット役のクラーク・ゲーブルがラスト近くでスカーレットに、”I don’t give a damn.(勝手にしろ)“と言い放って出て行くが、セリフに「damn」を使ったことは当時の映画としては精一杯の冒険であり抵抗だった。(damn,hellの2語は、聖書や文学作品からの引用など、必要不可欠な場合のみに認められる場合があった。)

われわれのタイムトラベラー氏には知る由もなかったことだが、1929年に描けたことのいくつかは1934年以降スクリーンで表現できなくなっていた。例えば『駅馬車』(1939)における大尉夫人ルーシーの出産は、宿で男たちがポーカーをしている部屋の後ろの空間から、赤ん坊を抱えた娼婦のダラスがしずしずと歩み出てくる、という妙な形で描かれるが、これもヘイズ・コードの「出産シーン」の描写禁止(Ⅱ-8「実際の出産場面は、そのままでもシルエットでも、決して示してはならない。」)に則ったためである。今日の観点で見れば、そんなことよりも「先住民のアパッチ族が悪、助けに来てくれる騎兵隊が善」という描き方になっていることの方がよほど問題含みなのに…。

3. 演出法の変質とショットの「経済性」

以上で、1930年代ハリウッドで『風と共に去りぬ』の製作があまりに長引いた、構造的な要因はわかっていただけたと思う。特に第三点のヘイズ・コードによる検閲(とそれに伴う自主規制も)は、映画界には致命的だった。「ギャング映画」「ミュージカル映画」「コメディー映画」の3ジャンルを例に取り、作品制作に与えた影響を簡単に見てみよう。

① ギャング映画

前回トーキー導入によって隆盛したと書いたギャング映画は、マーヴィン・ルロイ監督『犯罪王リコ』(1931)・ウィリアム・A・ウェルマン監督『民衆の敵』(1931)・ハワード・ホークス監督『暗黒街の顔役』(1932)などが1930年代前半に喝采を持って受け入れられた。にもかかわらず、ヘイズ・コードに「犯罪者への同情」が注意項目として入っていたため、ギャング映画を特に得意としていたワーナー・ブラザーズは1934年以降方向転換を余儀なくされる。『民衆の敵』には「この映画は犯罪を肯定するものではない」という旨の断り書きが冒頭と最後に入れられたが、そのような細工ではごまかされてもらえなくなったのだ。マイケル・カーティーズ監督『汚れた顔の天使』(1938)では、ジェームズ・キャグニー演じるギャングのロッキーがぶざまにも電気椅子を恐れて死んだ「ようにも見える」演出が施される。もちろん処刑の様子は直接描かれず、壁に映る影で表現される。こうしてギャング映画はジャンルの限界に達し、『汚れた顔の天使』に助演したハンフリー・ボガートを新たなスターとして、1940年代にフィルム・ノワールという新たなジャンルに生まれ変わることになる(→次回)。

② ミュージカル映画

ギャング映画とともにワーナー・ブラザーズが得意としていたミュージカル映画の分野でも、バズビー・バークレーがダンス演出を手掛けた『四十二番街』(ダリル・F・ザナック製作、1933)・『フットライト・パレード』(1933)のような、大勢の女性ダンサーが肌や足を露出して万華鏡のように踊るレビュー映画は、ヘイズ・コードの影響で作りづらくなった。

それではとRKOが製作したのが、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースの名コンビが華麗に踊るミュージカルである。マーク・サンドリッチ監督『トップ・ハット』(1935)、ジョージ・スティーブンス監督『有頂天時代』など1930年代に9本作られ、コメディーの楽しさとアステア&ロジャースの類まれなエレガンスを現在に伝える。それは、バークレー最盛期の映画に突如出現する「女性の身体で作る幾何学模様」に比べてしまうと、良く言えば洗練された、悪く言えば映画として「おとなしい=大人らしい」印象を与える。とは言え、フランク・ダラボン監督『グリーンマイル』(1999)で死刑囚コーフィが最後に観る映画として『トップ・ハット』のダンスシーンが引用されるなど、多くの観客の心を今も掴んでいることは間違いない。

③ コメディー映画

三大喜劇王(チャップリン、ロイド、キートン)を継ぐ存在として、1930年代に人気を博したのはマルクス兄弟だ。メガネと好色そうな口ひげがトレードマークのグルーチョ、何もしゃべらずポケットから奇想天外な小道具を取り出すハーポ、イタリアなまりと語呂合わせで引っかき回すチコの3人(初期はゼッポも在籍し4人)。4兄弟で出演した最後の作品、レオ・マッケリー監督『我輩はカモである』(1933)は、ギャグの異常なまでのシュールさとファシズムを笑いのめす風刺精神によって際立っている。架空の国家フリードニアで、愛人の口利きで宰相になったルーファス(グルーチョ)と、隣国から送り込まれたスパイ(ハーポ、チコ)。「諸君、騙されてはいけない。彼はバカに見えるが、本当にバカなんだ」というグルーチョの名言などセリフも秀逸で、開戦を決議した議会で「We’re going to war」というナンバーを人々が突如歌い踊るミュージカルシーンもあり、トーキーならではのコメディーとして今観ても優れている。それでいて、替え玉がバレないように鏡像のふりをするが途中からむちゃくちゃになってくるシーンなど、ボードヴィル出身らしい視覚的なギャグも面白い。

『我輩はカモである』が斬新すぎて観客に受け入れられなかった彼らは、パラマウントからMGMに移籍し「神童」アーヴィング・タルバーグのプロデュースに従って大衆的な人気者になっていく。ヘイズ・コードの時代には、マルクス兄弟の秩序破壊的なセンスを活かす映画作りはもはや難しかったのだ。マック・セネット(→前回)が始めたスラップスティック・コメディーの流れはここで一度途絶え、入れ替わるように、一癖も二癖もある変人の男女が、ぶつかり合い速射砲のようにしゃべりながら最後には結ばれるという「ボーイ・ミーツ・ガール」型のコメディー映画が量産されるようになる。このジャンルは、一筋縄ではいかない展開という意味と登場人物が変わり者という意味を込めて、当時の名投手カール・ハッベルの変化球にあやかり「スクリューボール・コメディー」と呼ばれるようになった。

奇しくもヘイズ・コードによる検閲本格化の年、1934年に、このジャンルの金字塔が打ち立てられる。フランク・キャプラ監督『或る夜の出来事』(1934)だ(『極楽特急』(1932)など一連のルビッチ作品も多大な影響を及ぼした)。大富豪の父親に逆らって恋人と結婚しようと身分を偽って逃げるエリー(クローデット・コルベール)と、彼女の正体を見抜き、スクープのためにエリーの駆け落ちを手助けしようとする新聞記者のピーター(クラーク・ゲーブル)、この二人の男女が深夜バスでニューヨークへと向かう。旅の途中、モーテルの同じ部屋に宿泊する羽目になると、ピーターは部屋の真ん中にロープを渡し、そこに毛布をかけて「これは決して崩れることのないジェリコの壁だ」と宣言する(「ジェリコの壁」自体は旧約聖書に出典を持つらしい)。

心を通わせて行くが、男女の関係には決してなろうとしない。そんな二人の距離の変化を、「ジェリコの壁」=毛布越しの会話で表現する演出が素晴らしい。製作したコロンビアは、どうにか大恐慌を一時的にしのいでハリー・コーンが前年に社長になり、ハリウッドの(その名も)「貧窮通り(poverty row)」と呼ばれた区域で細々と映画を作る、「リトル3」の一角に過ぎなかった。しかしシチリア島生まれのキャプラ演出による明るいユーモアと「アメリカ的」楽天主義が大恐慌下のアメリカ人の心をつかみ、アカデミー賞主要5部門制覇(作品、監督、脚本、主演男優、主演女優)という偉業を成し遂げた。その後も、コーン=キャプラ体制で『オペラハット』(1936)、『我が家の楽園』(1938)、『スミス都へ行く』(1939)というスクリューボール・コメディーを連作し大ヒット、アカデミー賞も数多く受賞したことで、メジャーの一角に数えられるまでに急成長する。

コロンビアはケイリー・グラントもスターとして売り出し、彼の主演でレオ・マッケリー監督『新婚道中記』(1937)、ジョージ・キューカー監督『素晴らしき休日』(1938、キャサリン・ヘップバーンと共演)、ハワード・ホークス監督『ヒズ・ガール・フライデー』(1941)という珠玉のようなスクリューボール・コメディー群を製作した。

ケイリー・グラントはRKO作品などにもレンタルで出演し、ハワード・ホークス監督『赤ちゃん教育』(1938)でキャサリン・ヘップバーンとぶっ飛んだ変人カップルを嬉々として演じスクリューボール・コメディーの最大瞬間風速を記録するともに、奇跡の年1939年には、ハワード・ホークス監督の飛行士映画『コンドル』やジョージ・スティーブンス監督の冒険映画『ガンガ・ディン』(1939)などアクションでも活躍した。映画が始まってコロンビアの女神のロゴが映ると、あるいはRKOの電波台のロゴが映ると、あるいはケイリー・グラントの顎の割れ目を見ただけで、この時代の映画たちが偲ばれてそれだけで胸がいっぱいになってしまうという映画ファンも、そこかしこにいるに違いない(私もその一人です)。

かくして1930年代後半のハリウッドは、意外な形でコロンビアが最も勢いのあるスタジオとなり、意外な形でコメディーの黄金時代を迎えることになった(スラップスティック・コメディーの終焉という大きな犠牲と引き換えに)。

さて、この節ではヘイズ・コードが映画にもたらした影響を3つのジャンルで見てきた。ヘイズ・コードは映画に「描けない・描いてはいけない領域」を作り上げたため、1934年以降、例えば出産は産声(西部の男たちはコヨーテの鳴き声と間違う)として、ギャングの死は壁に映る影として、男女の性行為は二人を仕切る毛布の撤廃として、そのものではなく換喩的に描かれることになった(『或る夜の出来事』にはキスシーンすら存在しない!)。一方、「見せない」パートではない「見せる」べきパート、例えばアステアのダンスはダンスとして圧縮されずに描かれる。作り手が初めから「見せない」/「見せる」を分けた結果が何かと言えば、ストーリーを語るのに要する時間の短縮・効率の増加である。

同時代のアメリカ文学では、アーネスト・ヘミングウェイが「氷山理論」を提唱、「氷山の一角」のみを言葉にして後は言わない・書かないことが「男らしさ」だというような、切り詰めた文体の小説を書き、映画界とも相互に影響を与え合っていた。重要な部分をいわば「毛布」で隠す=スクリーンすることで、観客の想像/創造に委ねること。蓮實重彦はこのことを、「説話論的な経済性」という概念で言い換えており、それがそのまま蓮實の「古典的なハリウッド映画」の定義となっている。

アメリカ映画が失ったもの、それは説話論的な経済性に尽きている。古典的なハリウッド映画は、視覚的な効果を犠牲にしてまで物語の簡潔さの追求をあらゆる映画作家に要求したのであり、その要請にふさわしく、撮影所のあらゆる部門が有効に機能していたのである。サイレントからトーキーの移行期に成立した物語優位の原則は、「ヘイズ・コード」によって助長され、三〇年代のアメリカ映画の黄金時代を支えたものである。

蓮實重彦『ハリウッド映画史講義 翳りの歴史のために』ちくま学芸文庫、2017年. p.187[原著1993年]

付け加えるなら、ショットの「説話論的な経済性」は、形而上学的な概念ではなく、現世のカネ=経済にもモロに関係する。同じ脚本を効率的なショットを積み重ねて短い作品に仕上げられるなら、必要なフィルムは少なくて済むので費用が安く上がる。短い作品ならば上映の回転数も多いので客がそのぶん多く入り、劇場も喜ぶ、という具合。

1930年代名作ハリウッド映画の上映時間は、その多くが120分に満たない。キャプラ『或る夜の出来事』は105分、フォード『駅馬車』は99分、ワイラー『嵐が丘』は105分、ホークス『赤ちゃん教育』は102分、スティーブンス『有頂天時代』は104分、ルビッチ『極楽特急』に至っては82分!こう並べると『風と共に去りぬ』の222分は突出して長いがそれでも、長大な原作と初期の脚本をセルズニック率いるプロ集団が寄ってたかって圧縮した結果なのだろう。上映時間の短さ、どんな物語でも簡潔に語れるスピード、それこそが名監督の勲章だったのである。

4. ニューディール政策と『スミス都へ行く』

時を遡って1932年、依然として大恐慌に苦しむアメリカ国民は、民主党フランクリン・D・ルーズベルトを大統領に選出した。ルーズベルトが推進したのは、国家が公共事業を管理し雇用を創出するなど積極的に経済に介入していく政策だった。言うまでもなく、アメリカ合衆国が建国以来少なくとも建前としては守ってきた自由放任主義の理念に、真っ向から反する経済政策である。ルーズベルトは愛読していたアメリカ人作家マーク・トウェインの小説『アーサー王宮廷のコネティカット・ヤンキー』(1889)から取り、自身の政策を「ニューディール(New Deal)」と呼んだ(「Deal」は元々ポーカーでカードを配る行為のこと)。彼はラジオで国民に語りかけ政策を説明する(「炉辺談話」)など、大衆民主主義の時代に即応した政治家だった。

ニューディールの根幹として、1933年に「全国産業復興法(NIRA)」が制定された。不況時のカルテル(企業協定・連合)による市場支配をある程度容認し、経済を立て直そうとするものだ。危機的状況にあった映画界は、この法律によって何とか息を吹き返す。「明らかに合衆国憲法の精神に違反したかたちでのトラスト的な市場支配によってかろうじて経済的な危機を脱することのできたアメリカの映画産業」(蓮實前掲書、p.29-30)。しかしそれも束の間、1935年に最高裁判所が市場独占禁止の精神から「NIRA」への違憲判決を出し、1930年代後半にしだいに骨抜きにされていく。冒頭に紹介したハリウッド映画産業の繁栄とは、ルーズベルト政権前半のこうした政治状況の上に咲いた徒花(あだばな)だったと言うべきだろう。

ルーズベルトと同じくマーク・トウェインの愛読者だったフランク・キャプラ(『素晴らしき哉、人生!』(1946)のラストで印象深く『トム・ソーヤーの冒険』を使った)は、自身は共和党の支持者でルーズベルト政権には批判的だった(井上篤夫『素晴らしき哉、フランク・キャプラ』集英社新書、2011年.)にもかかわらず、ルーズベルト時代にあいまいに呼応するような映画を作り続けた。

例えば、『オペラハット』(1936)のクライマックスは、ゲーリー・クーパー演じる素朴な田舎者のディーズ氏が、親類の大富豪の遺産を放棄し、貧しい人に分け与える=ディールする行為に設定されている。その一方で、社会は個人の善意と勇気ある実践によってこそ救われるのであって、政府主導の産業資本主義によるものではないとも暗示しており、ルーズベルト政権を批判している側面もある。

『オペラハット』は、ディーズ氏とジーン・アーサー演じるベイブとの恋模様を描く非政治的なスクリューボール・コメディーの面ももちろんあるが、加藤幹郎氏の定義(『映画 視線のポリティクス』筑摩書房、1996年.第2章)に従い、政治的なイシューを扱う「人民喜劇」と呼びたい。加藤氏は「人民喜劇というサブジャンル」の要件として、①変人(スクリューボール)の存在、②人民主義(隣人愛と機会均等の原理)の遵守、③民衆の存在、の3点を挙げており(前掲書p.74)、キャプラの『オペラハット』『スミス都へ行く』『群衆』を(スクリューボール・コメディーではなく)「人民喜劇」に分類している。

本章の最後は、「人民喜劇」の第2作にしてキャプラが「奇跡の年」1939年に発表した名作、『スミス都へ行く』(1939)を1930年代ハリウッド映画の代表として観てみよう(上映時間が129分なのは代表にしては長いですが)。

【以後、『スミス都へ行く』の結末を明かす箇所があります!名作なので、未見の方はぜひご鑑賞を!】

『スミス都へ行く(Mr. Smith goes to Washington)』が『オペラハット(Mr. Deeds goes to town)』を踏まえているのは、原題とジーン・アーサーの役柄を見れば明らかだ(ハスキーな声が印象的な女優ジーン・アーサーは、キャプラ監督『オペラハット』(1936)・『我が家の楽園』(1938)に続く出演、これはキャプラとの相性もあるし彼女がコロンビア専属のスターだったからでもある)。主人公の俳優はゲーリー・クーパーからよりお坊ちゃん風のジェームズ・スチュワートに代わっている(彼も『我が家の楽園』から連続出演)が、素朴な田舎者の青年が都会の醜さに振り回されるストーリーは同じ。ジーン・アーサーの今回の役どころは、純朴すぎるスミスに知恵を与えて導く秘書サンダースである。

冒頭、コロンビアの女神のロゴにアメリカ民謡「ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ(日本では「アルプス一万尺」)」がファンファーレ風に鳴り響き、この映画が何かしら「トラディショナルなアメリカの価値観」を話題にしようとしていることが暗示される。そこからスミスが物語中に登場するまでの導入部、この語りのなめらかなスピードはどうだろう。電話口に向かって早口でまくし立てている男、その次にカットを割ることなく(現代なら確実にカット割りを施すところだ)カメラの横移動で映される、ペイン上院議員(クロード・レインズ)の長距離電話。その後フェードとカットバックで、寝室で眠っていたとおぼしきホッパー州知事(ガイ・キビー)との電話での会話を追う。ものの十数秒で、「ある上院議員が急死したこと」「重要そうな人物の氏名と役職(当時の長距離電話は交換手に名乗ってかけていたことを利用した)」「皆が議席をめぐり右往左往しているらしいこと」がクリアに観客に伝わる。人物が会話しているシーンは、よほど重要な場面でない限りカットを割らずに進めるので、スピードが落ちない。ホッパーが財界の大物テイラー(キャプラ映画の常連悪役、巨漢のエドワード・アーノルド)の部屋に入ると一言でドアの外へ追い返されて笑いを誘うが、すぐにカットを割ってドアの中のテイラーとペインの会話を映し、既にそこに後半の伏線となるダム建設の話題を抜け目なく出させている。このように、1930年代のハリウッドでは「タダでは笑わせない(笑わせると同時に、ストーリーも進める)」というのがストーリーテリングの基本だった。無駄のない脚本も見事だし、キャプラ組撮影監督ジョゼフ・ウォーカーの完璧にストーリーを伝えきるカメラも称えられるべきだ。

ホッパーは、夕食の席で自分の子供たちが推薦していた、ボーイスカウトのリーダーの青年ジェファーソン・スミスを空いた上院議席に送り込もうと決心する(ホッパーがコインを投げて二人の候補者のどちらかに決めようとしたらコインが直立して第三候補のスミスにするというアホみたいなジョークも快調)。トマス・ジェファーソンに由来するらしきファーストネームはこの青年が奉じる合衆国建国の理想を示し、「スミス」は彼がどこにでもいる青年であることを示す。この両面、つまりイノセンスとコモンネスを表現するにあたり、高身長の細面なのに時々つっかえながら早口で喋るというスチュワートの「残念なイケメン」演技は満点だ(言うまでもなく、彼は声と話し方を重視するトーキー導入以降のスターである)。

新聞記者よりも議会を知らないスミスがワシントンで起こすトラブルも抱腹絶倒ものだが、中で一つ、ペインの娘スーザンに会うシーンを挙げておきたい。社交に慣れた様子の美しいスーザンに対してスミスがドギマギしずっと帽子をいじくりながら話す間、カメラは二人の顔をよそに約30秒間帽子の動きだけを追い続ける。この「スミスの動転」を「帽子の移動」で置き換える演出は明らかにお遊びだ。しかし、『或る夜の出来事』で「男女のベッドイン」を「毛布の撤廃」で表現してヘイズ・コード抵触を回避した演出と共通する、洗練された換喩法である(帽子もただのギャグには終わらせず、ペインが列車内で回想していたスミスの父が亡くなった日にかぶっていた帽子と繋げ、スミスの来るべき成長を観客に期待させる)。

周りからすればしょせんお飾りにすぎないスミスは、ボーイスカウトのためのキャンプ場を建設しようと一人やっきになっていたが、偶然その土地がテイラーとペインが密かに購入させているダム建設予定地と重なってしまう。計画が露見しそうになったテイラーとペインはスミスに罪をかぶせ、スミスは汚職の罪で弾劾される。リンカーン大統領を尊敬する理想主義者のスミスは、「こんなはずじゃなかった…」と絶望する。「ダム建設」というトピックは、ルーズベルト政権の最も有名な公共事業TVA(テネシー川流域開発公社)を連想させ、当時の観客はリアルに感じたはずだ。

最初ワシントンに乗り込んで来た時に表敬訪問したリンカーン記念堂を、スミスは今回絶望のどん底で訪れ、ゲティスバーグ演説の碑文(「人民の、人民による、人民のための政府」の箇所)を悲壮な面持ちで見上げる。フィルムの影に入って顔も見えないスミス(ここもウォーカーの撮影がわかりやすく心情を伝える)。と、そこにサンダースが現れ、「リンカーンの時代にも汚い連中はいた」とスミスを励まし、ある作戦を授ける。注意深く耳をすますと、このシーンではバックで『駅馬車』のテーマ曲(元はアメリカ民謡)と同じメロディーが流れている。音楽がスミス(と観客)の中にある開拓者精神を奮い立たせるのだ。サンダースとリンカーン記念堂を去る時、勇気を取り戻したスミスは、座った姿勢で正面を見つめるリンカーンの石像に手を振りさえする。

スミスの作戦は、「議員は着席するまで発言を続けることができる」というルールを利用した「議事妨害(フィリバスター)」だった。発言できなくなった瞬間議会から除名されるスミスは、合衆国憲法や聖書の文章を読み上げ続ける。そうして時間を稼ぐ間、スミスを信じるボーイスカウト達はスミスの無実を訴える新聞を木版で手刷りし、真実を伝えようとする。しかし、テイラーがそれを許さない。映画後半のテイラーのセリフは、今もなおリアリティーを失っていない。

「わしが世論を作ってあの若造をつぶしてやる。世論は任せて上院の根回しをやっていろ」

「スミスの発言を伝える記事は残らずボツにしろ。他紙にも圧力をかけろ。言うことを聞かん新聞には24時間妨害に出ろ。大衆を扇動して電報や手紙を出させろ」

当時の観客は、ここでルーズベルト大統領の世論誘導・大衆扇動的手法を連想したかもしれない。テイラー側の新聞「エキストラ」がスミスの汚職という「フェイクニュース」をトップ記事にして輪転機で大増刷される様子と、ボーイスカウト達が手で新聞を配る様子のカットバックが訴える「メディアとメディアが作る現実」の問題は、今日もまだ解決されず続いている。その証拠(?)に、『スミス都へ行く』と同じく「新聞を作る過程が物理的に描かれる映画」である現代映画『ペンタゴン・ペーパーズ』(2017)において、スピルバーグ監督は『スミス都へ行く』のクロード・レインズの完コピみたいな悪役を配置してみせた。

スミスの演説は24時間を超えても続き、最後には声を嗄らして”Somebody will listen to me…(誰かがきっと信じてくれる)”と言って倒れる。ジェームズ・スチュワートは、この場面の疲労困憊を表現するために塩化水銀でうがいし喉を傷めて撮影に臨んだと言われている。トーキー時代の俳優とは、そういう職業になったのだ。

これは1930年代のハリウッド映画なので、急転直下でハッピーエンドが訪れる。彼の理想主義的なスピーチが他ならぬペインの胸に響き、罪悪感に耐えかねて自白するという形で。しかしそれ以外にも、スミスのスピーチを聴いていた「誰か(somebody)」が(サンダースや少年達らスミスの味方を除いても)三人いる。一人目は、議事を進行しながらもスミスの議事妨害をどこか優しげに見守る上院議長だ。『スミス都へ行く』は、混乱する場内を静粛にさせることを放棄した議長が微笑して椅子を揺らすショットでエンドマークという粋な終わり方をする。演じるハリー・ケリーはサイレント時代からの西部劇スターであり、当時の観客は揺り椅子に座り足を伸ばす保安官という原型的イメージを連想しただろう。ここにも開拓者精神が響いている。議長の造型には、スミスの亡き父、さらに「アメリカの父」のイメージも重ねられている。

二人目は、議長と同じく正対して座った姿勢のリンカーンの石像である(もちろん石像なので議場にはいないが、イメージの次元ではそうなる)。三人目は、映画館でスミスの顔に正対して座る観客の「あなた」である。スミスの言う「誰か」とは、「あなた」のことなのだ。映画を観ている「あなた」がスミスの呼びかけに応じて、忘れていた心の中の開拓者精神やイノセンスを呼び起こす、これはそれを目的とした映画である。(視線の分析については、小山太一「フランク・キャプラの人民喜劇における顔の変容」『れにくさ』5-2号、2013年.をウェブ上で閲覧し参考にした。が、小山氏の精緻なショット分析とは関心が異なるため、結論はあまり重なっていない。)

ところが、スミスの訴える政策の内容は何かと冷静に考えれば、公共事業としてキャンプ地を建設し少年少女を動員、開拓者精神を鼓吹することである。これはルーズベルトのニューディール政策と親近性を持つことを超え、ファシズムの青少年運動に近いものになっていはしまいか。大衆を間違った方向に扇動する悪役テイラーの世論工作を批判しているはずの作品は、スミスの国全体への訴え方≒映画が観客に呼びかける手法において、テイラーと酷似してくるのだ。

この節では、『スミス都へ行く』が1930年代ハリウッドに典型的な映画であること、そして時の大統領ルーズベルトが実施したニューディール政策との関係性を読み込んで鑑賞することができることを述べてきた。さらに、スミスはルールを遵守することでハッピーエンドをもたらすが、彼の振る舞いが奇しくもヘイズ・コードを遵守する映画製作者たちと同型であり、今日の目からは「仕切られたゲームの中にいて外に出ようとしない」ように見えることを補足しておく。黄金時代とは、得てしてそういうものかもしれないが。

こうして、ハリウッド映画史上最高の年、1939年は過ぎて行った。この年映画界で最も活躍したのは、本論に名を挙げた監督・出演者ではなく、『スミス都へ行く』で新聞記者ディズを好演した(のに私が名を記せなかった)トーマス・ミッチェルだろう。この年の彼は『スミス都へ行く』に加え、『風と共に去りぬ』『駅馬車』『コンドル』と4本の名作に異なるタイプの役で出演している…!ぜひ探してみてほしい。

この年の9月、第二次世界大戦が始まった。1940年、ルーズベルト大統領は非常時を理由にアメリカ大統領史上最初で最後の三選を果たした。翌年、日本の真珠湾攻撃を契機に、アメリカは伝統の孤立主義を捨て参戦。戦時中の1944年にルーズベルトは四選を果たす。キャプラやフォードはプロパガンダ映画を監督し、ジェームズ・スチュワートもパイロットとして出撃した。そのような状況の中、1940年代のハリウッド映画は、1930年代とは全く違う様相を見せていくことになるのだった…。

(つづく)

【参考文献】

四方田犬彦『映画はもうすぐ百歳になる』筑摩書房、1986年.