「意味なんか ないさ暮らしがあるだけ」

―星野源「恋」(2016)

「つまり自由と同じように民主主義も、不断の民主化によって辛うじて民主主義でありうるような、そうした性格を本質的にもっています。」

―丸山眞男「『である』ことと『する』こと」(1959)

1. 2016年のシュプレヒコール

本でも映画でも音楽でも、長い時を経て作品に対する感じ方が変わるということがある。当時の自分の価値観を相対化でき、新たな意味に気づくことも。だが、わずか6年前には全く気に留まらなかった映画のある一場面が、現在ははなはだ不自然に映るとすれば、それは何を意味するのだろう?

映画『シン・ゴジラ』(2016)の中盤。憔悴しきった矢口蘭堂(長谷川博己)以下巨災対のメンバーがかりそめの睡眠を取っているバックに、戸外の民衆の叫び声が響いている。「ゴジラを倒せ」とも「ゴジラは神だ」とも聞こえるシュプレヒコール―ここに、総監督を務めた庵野秀明ら制作陣の、デモ活動や日本政治への諷刺的視線を読み取ることも可能だろう。民衆によるデモは混迷を生むばかりでゴジラに対処できず、ゴジラの対処にあたる主体は政府である。政治家も官僚も自分の仕事に必死すぎて、そもそもデモの声に耳を傾けてすらいない、と。しかし、ここではそんな分析がしたいのではない。

封切り時に観た時の私は、「ゴジラが来たら」ネタの一つとして、映画館の暗闇で少し笑ったくらいで、強い印象を受けなかった。

にもかかわらず、最近『シン・ゴジラ』を観返すと、この場面に突出して違和感を覚えたのだ。これは日本の描写としては浮きすぎている、いくらゴジラが出現し政府が倒しさえする架空の日本の話だとしても…。私はようやく気づいた。これは「過去の映画」なのだ。この映画が創られた過去の世界の価値観では、国会前にデモ隊が押し寄せる日本、というのは「普通」の、それこそ「あるある」な描写の一つだったのに違いない、今は想像力が及ばなくなったとしても。

『シン・ゴジラ』公開、2016年7月29日。私が初日に観に行ったあの頃はまだ、取材協力でエンドロールに名を連ねた小池百合子は東京都知事になっていなかったし(同年7月31日当選)、凍結されたゴジラが睨みつけているはずの皇居から天皇(当時)がビデオメッセージで「お気持ち」を示してもいなかったし(同年8月8日公表)、劇中の「プレジデント・ロス」の代わりにドナルド・トランプが合衆国大統領の座に就く(同年11月9日就任)とも多くの人は思っていなかった。SMAPだって解散していなかった(同年8月14日発表)。

2022年の「ノーマル」は、2016年7月29日には、全然「ノーマル」になっていなかった。そんな数ある事象の一つとして、ある政治団体も活動していた。

SEALDs。「自由と民主主義のための学生緊急行動」。2015年5月3日発足。2016年8月15日解散。

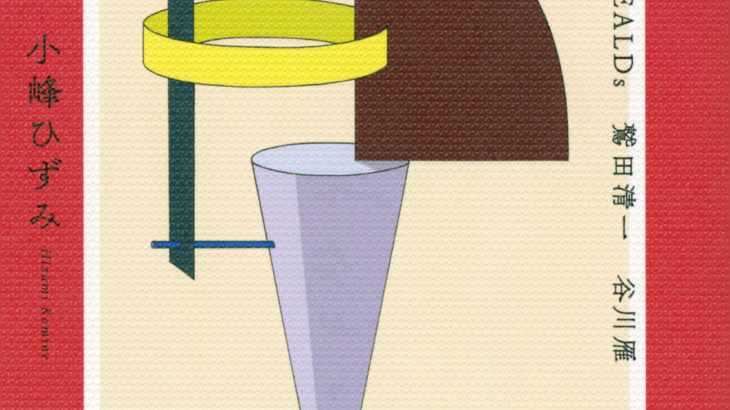

小峰ひずみ『平成転向論 SEALDs 鷲田清一 谷川雁』(講談社、2022年。以下『平成転向論』)は、「一五年安保闘争」をめぐるSEALDsの運動とそれに続く解散が正しかったのかについて語った書物である。いや、それが「正しかった」とするSEALDs側の解釈に対し、徹底的な「論駁」(p.8)を遂行した本だと言ってよい。

それは、現在の「ノーマル」には常に他の可能性があったことを証明するためだ。過去を「総括」(p.14)し、想像力を賦活し、本当の意味での「ニュー・ノーマル」を現在に立ち上げるためだ。

その作業のための支点として召喚されるのが、「鷲田清一」(p.18)という固有名である。

2. 「翻訳語」からの転向者

SEALDsと鷲田。活動団体とアカデミズム。政治と哲学。両者は結び付かなさそうに思える。だがこの両者を結び付けることに、本書の全ては賭けられている。二項の架け橋となるのは、「二〇一五年当時、大阪大学の四回生だった私はSEALDs(KANSAI)の運動を間近で見ていた」(p.17)・「私の思考は大阪大学の学友・先達・師匠に限定されています。鷲田批判から出発せねばならなかったのも、鷲田門下の影響下にあったからにほかなりません」(p.154)という、他の誰でもない、著者=「私」固有の生きられた体験だ。「谷川雁は、まったく異なる二項を結び付ける力を『詩の同一の原理』『凝縮の原理』と呼んだ。詩は異なる二項を『凝縮』するのだ」(p.61)とすれば、著者も実体験をジャンプ台に「詩」を呼び寄せる。

そして、両者の「言葉」への姿勢、「翻訳語」の世界から日常の世界への価値転換、に共通点を発見する。著者がタイトルに掲げる、「転向」、である。(次の引用は強調筆者)

【鷲田・臨床哲学】

他の思想家の意見を引かずに自分の言葉で語ること。(p.51)

「翻訳の哲学書の文体」は、「ことばのきめに無神経でありすぎてきた」と鷲田は批判した。その批判から出発すれば、彼が、日常的に使われる日本語、すなわち、やまとことばのほうへ流されていくのは、当然の帰結だった。(p.23)

【SEALDs・安保闘争】

「凝縮の原理」のもと、SEALDsは、民主主義などの翻訳語に詩的な意味を与えることで、翻訳語を自らの日常生活とイコールで結んだ。(p.111)

著者によれば、鷲田は『「聴く」ことの力 臨床哲学試論』(1999)で述べられる阪神・淡路大震災でのボランティア経験を転機に、1998年、教え子たちに「何かの専門家であることを封印」(p.43)するよう要求して臨床哲学運動を本格始動させる。アテナイの広場で討論したソクラテスの記憶に鼓舞され、大学の外へ。少年院、学校、病院、介護施設、ひきこもり支援へと…。

SEALDsは、奥田愛基らメンバーそれぞれが「己の受難(「リアル」)」(p.59)を体験し、それらを「個人の言葉」で語ることで、現代人の日常生活を記述し「共通の物差し」をつくった。政治と日常を「凝縮」させ、例えば「民主主義」に「一緒に生きていこうよ、そのために一緒に考えていこうよ」という詩的な意味を与えていく(p.62)。2015年、国会前や梅田駅前に繰り出してスピーチを行い、デモに人々を呼び寄せた。

「哲学」であれ「政治」であれ、philosophyやpoliticsの翻訳語である。あるいはそうした分野で用いられる、(何でもいいが)「現存在」や「自由」という術語も。アカデミズムや権力の記憶と匂いがこびりついた、「加害」の側の言葉たち。それらに日常という光源から光をあて、変容をもたらそうとしたことに関して、鷲田とSEALDsは確かに共通しているし、著者は両者の試みを高く評価している。

だが、ある決定的な点に関して、著者は鷲田を評価し、SEALDsを評価しないという立場を取ることになる。

たしかに、私は鷲田とSEALDsの並行性を論じ、転向者と名指しした。しかし、鷲田とSEALDsは最後の一点で違う。

鷲田は哲学という言葉を捨てなかった。

「考える」という日常の言葉でも、「PHILOSOPHY」という外国語でもなく、哲学という翻訳語を固持した。そして、彼は哲学を変えるために、臨床哲学運動を開始したのだ。

鷲田は哲学につながり続け、哲学の意味を更新し続けた。哲学を捨てて現場に入り込むのではなく、哲学と現場の緊張関係を固持した。その点で、彼は最後の加害性を捨てなかったのだ。

(p.77。なお原文は引用箇所の「哲学」に全て傍点が振られている)

このために鷲田は「ふれ幅の大きい非転向を生きた」とまで評価される。どういうことだろうか。

3. 「生活世界」からの呼び声

もちろん、ただ「哲学」という言葉を使っているから「非転向」認定を受けられたわけではない。それならば、SEALDsだって「政治」や「民主主義」と言っていただろう。ここで重要視されているのは、言葉の使い方を通して見える両者の姿勢の違いであり、後述する「旗」の掲げ方の違いである。

ここからは筆者の解釈で論を広げるので、小峰氏の論旨にない点もあることを断っておく。さて、議論の図式化のために私は「翻訳語」たちを導入したい。現象学を修めた鷲田の念頭にはずっとあったと思われる、現象学の祖エトムント・フッサール(1859-1938)が主著『イデーン』(1913)等で展開した「エポケー」(epokhe)と、死後出版の著作『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(1954)で用いた「生活世界」(Lebenswelt)という二つの概念である。正確で詳細な解説は、本論と同じカテゴリーにあるKatsuta Misaki氏の記事「エポケーとは何か」等をご参照頂くとして、門外漢の筆者としてここでは雑駁に解しておきたい。「エポケー」とは、「判断中止・停止」という原義の通り、先入観や固定観念で「ある」と思っている判断を一旦「カッコに入れる」営みのこと。「生活世界」とは、近代諸学問が成立する以前に明証性の根拠として与えられている日常の世界、つまり「日常語」の世界のこと。とする。

鷲田の臨床哲学はいわば、「哲学」という学問をエポケーし、様々な事象が生起する生活世界へと繰り出していく営みではないか。翻訳語の使用が禁じられた臨床哲学者たちは、一般の人々と日常語で対話することを強いられる。看護師には、「あなたは何の専門家ですか?何のプロとしてここにいるの?」(p.44)と存在意義を問われることもあった。それでも、彼らは「カッコに入れた」筈の「哲学」という学問を捨てなかった。日常語で哲学し続けることは、成功の約束されない「試み」(エッセイ)である。いやむしろ、失敗が宿命づけられていると言って良いだろう。しかし、彼らは「エッセイスト」(p.8)であり続け、「臨床(プラス)―哲学(マイナス)」(p.106)という「軸の思考」(p.107)を形成し、しかも生活世界に安住するのも良しとせず、軸を回転させ続けた。「臨床哲学の提唱により、哲学者は活動家と同じ態度で生きることになった。この軸の形成こそ、臨床哲学を政治運動との類比で語り、政治運動を臨床哲学との類比で語る、私の根拠である」(p.106-107)。

一方のSEALDsはどうだろう。彼らは「政治=○○」という既成の観念をエポケーし、「個人の言葉」を使うことで生活世界への「もぐりこみ」を図った。だが結局、政治の場で政治的な事柄を日常語で語るのみに終始し、生活世界に「錯乱」(p.113)を生み出すことができなかった。「次は、日常の場で政治を語らねばならないはずだ。私たちは街宣車から降りて、職場や学校や家庭をこそ己の<地方>としなければならない」(p.125)。にもかかわらず、SEALDsは解散した。一旦それをエポケーしていたにせよ、「団結こそ力である」(p.125)こそが「政治」の鉄則であるのに。安保関連法案の廃案こそがそもそもの目的だったはずなのに。だから著者は問いかける、「『勝ちたい』んちゃうんかったんか?」(p.55)、と。

「政治=○○」の数あるバリエーションの一つとして、矢口蘭堂はこう語る。「政界は敵か味方がはっきりしていてわかりやすい。性に合っている」(『シン・ゴジラ』)。この非情な認識をカッコに入れたのは良いが、そのまま生活世界に呑まれて忘れ去ってしまったのがSEALDsだ、と本書からは読み取れる。「生活への回帰こそが、政治を豊かにする」と彼らは言う(p.54)。しかし本当に大事なのは軸の回転であり、生活世界からの呼び声に負けず、もう一度「政治」というハードな世界に回帰することだったのではないか。粘り強く思考=試行し続ける「エッセイスト」たろうとすることだったのではないか。

本書の白眉は、SEALDsが「生活」に転向した理由の分析である。

第一に、ケアを重視しながらもこちらから「おしかけ」て「ふれる」行為が随伴する加害性を捨てなかった鷲田と対照的に、SEALDsは「加害」の立場を自覚的にキープすることができなかった。本書が「なにかを押しつけるということが、難しくなってきた。」(p.4)という一文で始められていることが雄弁に示すように、選択の強要を嫌いソフトに欲求を生み出そうとしかしない時代状況の影響もあるだろう。

第二に、ゼロ年代のロスジェネ世代と異なり、彼らには帰るべき安定した日常があった。ロスジェネ論壇の論客である杉田俊介は、生活を送る権利を賭けて戦い、日常と政治を決して分離させまいとした。「他方、SEALDsの考えでは、『政治』は日常の中に埋め込まれる事項のひとつにすぎない」(p.118、「事項」には「コンテンツ」とルビが振られている)。スポークスマンだった奥田愛基の著書から引用されている一節は象徴的である。

本当は「社会を変える」なんて、面倒くさいことに関わるより、大学に行ったり、就職したり、音楽聴いたり、旅行に行ったり、いわゆる「普通」の生活を謳歌したほうが良い。まあ、けれど、時代はそれだけすることを、許してはくれないだろう。日常の生活と向き合いつつも、結局声を出さないといけない時もある。

p.118(奥田愛基『変える』p.261より)

「SEALDsが採った論理は、日常と政治を分離する運動論ではなかったか」(p.122)。少なくとも奥田の論理では、政治は日常の活動(=「いわゆる『普通』の生活」)と完全に分離し、なおかつ時間の使い方としては就職や音楽や旅行と並列に語られるコンテンツの一つに成り下がっている。だが、政治はコンテンツではない。

第三に、第二の点と重複するが、「スキル」観に見られるSEALDsの「プチ・ブルジョワ的傾向」だ(p.120)。「民主主義を守るための『スキル』を習得する。日常生活への回帰はこのようにして正当化される」(p.83)。しかし、難しいことは一旦棚上げ(=「エポケー」!)・まずは仕事を通してスキルアップ、という発想がどれだけ資本主義や格差社会の(そして敵としているはずの第二次安倍政権の)論理に都合の良いことだろう。「この論理に従って生きれば、彼/女らは『仕事』で蹴り落した他人への『想像力』を持つことを拒否するだろう。『スキル』向上のために、自分は生き残らなければならない。『スキル』のある強者が民主主義を引っ張っていくのだ。再び国会前に力をつけて集まるために、他人を蹴落とすことを次の民主主義の前提とする」(p.124)。「自由と民主主義のための学生緊急行動」は、自由と民主主義を党名に持つ政権与党と、名称だけでなく生活世界を共有してしまっている。

4. 終わりに 2016年再訪、そして2020年代へ

SEALDsは2016年8月15日に解散した。この年に起きた不可逆的な変化の一つである。

後の政治に関しては、皆が肌に「ふれて」感じている通りである。<旗>を下ろしてしまった政治団体から、奥田の夢見る「スキルを磨いた個人がアメーバ状のネットワークに広がっていて、そして一気に集まって、何かしようという動き」(p.121)が生まれるとは考えにくい。奥田のヴィジョン自体は、ツイッターデモが時々起きることもある、コロナ禍を経た現在の政治状況を予見していたとも評価できる。だが、<旗>なき、場所なきインターネット空間での政治運動は、「『邪悪な中国共産党が、美しい香港の女神を弾圧し始めた!』みたいな、これなら声を上げてもみんなが見方してくれるだろうというネタにだけ飛びついて、溜め込んだ憂さを晴らしていた」(與那覇潤『歴史なき時代に』朝日新書、2021年。p.51)と揶揄されるような流れにいつなんどき転落しかねず、相対的には力を持っていないと思われる。

一方の臨床哲学運動は、著者が終章に記しているように、鷲田の掲げた<旗>を継承し、「待兼山」という<地方>を持って活動を続けているようだ。何より本書『平成転向論』こそ、「SEALDs」と「鷲田清一」、「標準語(中央)」と「方言(地方)」という両極を行き来し続ける、臨床哲学の試みに他ならない。

意味なんかないさ、生活(くらし)があるだけ。2020年代はそんな時代になってしまっている。しかし、そう口ずさむ者を横の画面からリモコンで操ろうとする何者かがいる限り、私たちは「政治」の意味を再定義する試行をやめるべきではない。コロナ禍によって社会の分断が可視化され、それぞれの<内>で踊ることだけが「ノーマル」になっているとしても、政治は一過性の中で消費され忘却されるコンテンツではない。

2016年を代表するヒット曲「恋」の歌手は、そう言えばかつて「夢の外へ連れてって」と歌っていた。どうすれば外で踊れるのか、模索を続けたい。

(付記: 私は著者の小峰ひずみ氏に、数年前に開催されたボフミル・フラバルの小説『わたしは英国王に給仕した』読書会の席上で一度、お目にかかったことがあります。その「臨床」の場で自分も皆も何を話したかは全く覚えていませんが、楽しいひと時でした。引用中傍点を省略してしまったこと、おそらく曲解や牽強付会があることをお詫びし、あの給仕のように続くだろう小峰氏の船旅をこれからも応援したく思います。)