概要

『春琴抄』は、1933年に発表された谷崎潤一郎の恋愛中編小説。『痴人の愛』や『卍(まんじ)』に並ぶ谷崎の代表作の一つ。出版当初から幾度も映画化されている。

句読点を排した独特の文体で、マゾヒズムと耽美主義を主題に描いた。

盲目の三味線奏者の春琴と、彼女に仕える丁稚(奉公する幼少の者)の佐助の師弟関係を描いた恋の物語。

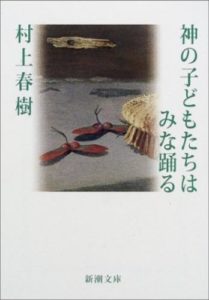

純文学は他に、安部公房『砂の女』、村上春樹『街とその不確かな壁』、芥川龍之介「羅生門」、星新一「ボッコちゃん」などがある。

本作は「日本純文学の最新おすすめ有名小説」で紹介されている。

登場人物

春琴:本名は鵙屋琴。1829年生まれ。大阪道修町の薬種商の次女。容姿端麗で、舞踊や三味線の才能がある。9歳である病気に罹り盲目となる。春松検校を師匠として三味線の稽古に励み、20歳で自ら師匠として弟子をとる。1886年没。

温井佐助:江州(現在の滋賀)に生まれる。実家は薬屋。13歳で春琴の住む家に奉公に出る。春琴の世話役として活躍し、彼女を師匠として三味線を習う。後に検校の称号を与えられ、三味線の大家となる。1907年没。

春松検校:春琴の三味線の師匠。春琴の才能を認め可愛がる。

安左衛門:春琴の父。鵙屋薬種商を営む。

しげ:春琴の母。

利太郎:雑穀商の息子。春琴の弟子。春琴に相手にされず報復をしたとされる。

鴫沢てる:「私」に春琴と佐助のことを話す、70歳ほどの老婦人。12歳から晩年まで春琴と佐助に仕えた。

私:語り手。佐助が記した春琴の伝記「鵙屋春琴伝」を持って春琴の墓を訪れる。

名言

ほんとうの心を打ち明けるなら今の姿を外の人には見られてもお前にだけは見られとうないそれをようこそ察してくれました。あ、あり難うござりますそのお言葉を伺いました嬉しさは両眼を失うたぐらいには換えられませぬ(p.67)

あらすじ・内容

「私」は「鵙屋春琴伝」という書物を手に、春琴の墓を訪れる。その横には春琴の弟子である佐助の小さな墓があり、その二つの墓を参りながら、春琴と佐助の過去が語られる。

春琴は大阪道修町の薬種商鵙屋の次女として生まれた。五人の兄妹がいたが、親からはその中でも特別の寵愛を受けていた。容姿端麗で舞踊の才があったが、9歳の頃に目の病気に罹り失明してしまう。そのせいで舞踊は諦めざるを得なかったが、代わりに音曲を学ぶようになった。春琴はそれでも才能を発揮し、すぐさま師匠の春松検校から可愛がられるようになる。

春琴が失明したのち、13歳で丁稚の佐助が身の回りの世話をするようになる。春琴も佐助に世話をさせるのを好み、両親も承諾した。佐助は春琴の稽古を聞いているうちに、自ら三味線を弾こうとする。家のものが寝静まった後に、押し入れで練習していたがバレてしまう。しかし演奏が想像以上に上手であったため、春琴の弟子とする。これには盲目のために甘やかしすぎてしまい、わがままになった春琴を更生させる意図がった。しかし春琴は佐助に厳しい稽古をつけ、彼は毎稽古で泣き出す始末だった。

ある時、春琴の妊娠が発覚する。春琴も佐助も関係を否定するが、生まれてきた子供は佐助にそっくりだった。佐助は師匠(春琴)のために言えないというが、周囲は二人の間の子供だと察っする。しかし二人は結婚を拒否し、子供は里子に出すことになる。

20歳になった春琴は、春松検校の死をきっかけに独立する。佐助は春琴の弟子かつ世話係として、同じ家に住み、衣食住のすべての世話をする。春琴は随一の三味線奏者として有名になり、弟子も集まるが、厳しく稽古をつけることも知れ渡る。両親からの仕送りが莫大であったが、春琴が鳥や贅沢を好んだので財政は厳しく、佐助の身なりもひどいものだった。

春琴の弟子に名家の息子の利太郎と言うものがあった。利太郎は春琴の美貌を見たさに弟子になり、名家であるが故に贈り物も立派だったので、春琴は他の弟子よりも甘くあたっていた。彼は佐助を酔わせ、春琴を梅見に誘うが、彼女は拒否する。気分を悪くした春琴は、稽古で利太郎に厳しく振る舞い、仕置きで額に傷を負わせてしまう。このことがきっかけで、利太郎は春琴の弟子を辞める。

それから1ヵ月半後、春琴の部屋に何者かが侵入し、彼女の顔に熱湯をかける。顔は大きな火傷を負い、誰かに見られることを拒むようになった。特に佐助にはみられたくなく、そのことを本人に漏らしてしまう。佐助は自らの目を針で刺し失明させ、春琴にそのことを報告する。盲目になった佐助は、春琴のみていた世界を知り、彼女の存在をより近くに感じるようになる。

春琴の世話は佐助が行い、彼の世話は鴫沢てるが務めた。佐助は琴の師匠となり、温井琴台と名乗ったが、弟子には自らを「佐助さん」と呼ばせ、春琴のことを「お師匠さん」と言わせた。1886年、春琴は脚気で亡くなり、1907年には佐助が亡くなった。

\Audibleで聴ける!30日間無料!/

→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点

解説

主題はマゾヒズムと耽美主義

『春琴抄』は、1933年に発表された谷崎潤一郎の中編小説である。『痴人の愛』(1924年)や『卍(まんじ)』(1928年)に並ぶ谷崎の代表作の一つで、マゾヒズムを超えた耽美主義を特徴的な文体で描いている。

主人公は盲目の三味線奏者の春琴と、彼女に仕える丁稚(奉公する幼少の者)の佐助である。佐助が春琴に奉公するようになった当時、佐助は13歳で春琴は9歳。のちに佐助も三味線を弾くようになり、春琴の両親の計らいもあって彼女に師事することになるので、春琴と佐助は主従の関係のみならず、師弟の関係も結ぶことになる。

この二人の関係は、暴力的かつ絶対的である。佐助は春琴に献身的に仕えるのだが、春琴が彼を労うことはないばかりか、師匠として彼が泣いてしまうほどの厳しい稽古をつける。側から見ると苦しいこの関係を、しかし、佐助も春琴も望んでいる。ここに本書の主題となる、マゾヒズムの本質がある。佐助は春琴の稽古に泣きながら、この高圧的で暴力的な態度を望んでいる。そして彼はマゾヒズムの極限において、自らの目に針を刺し失明することすら厭わなくなるのだ。

谷崎潤一郎は、日本を代表する耽美主義の作家である。耽美主義とは、作品の価値を美の享受・形成に置く西洋思想のことで、オスカー・ワイルドや三島由紀夫などが代表的に挙げられる。本作で谷崎が描いたものとは、二人の情痴にの先にあるマゾヒズムを超えた本質的な耽美主義である。

句読点を排した実験的な文体

さて、一読すればわかるように、本書はかなり特殊な文体をしている。具体的に言えば、句読点や改行が大幅に省略されている。例えば。この一文を見てみよう。

春松検校が弟子に稽古をつける部屋は奥の中二階にあったので佐助は番が廻って来ると春琴を導いて段梯子を上り検校とさし向いの席に直らせて琴なり三味線なりをその前に置き、いったん控え室へ下って稽古の終るのを待ち再び迎えに行くのであるが待っている間ももう済む頃かと油断なく耳を立てていて済んだら呼ばれない中に直ちに立って行くようにしたされば春琴の習っている音曲が自然と耳につくようになるのも道理である佐助の音楽趣味はかくして養われたのであった。(p.20)

驚くべきことに、この長い一文の中には、句点が一つしか挿入されていない。普通の感覚でいると「つける部屋は」か「階にあったので」の後に読点を挿入したくなるものだが、谷崎はそれを排し読点の間隔を限りなく長くする。後半部分をじっくりと読んでみると、「行くようにした」と「道理である」の後に句点が省かれていることがわかる。一文に見えたこの長い文章は、本来ならば、三つの文章に分けて書かれるはずなのだ。しかもこの形式は、本書の全文に適応されている。本書は一貫して句読点に対して非常に禁欲的なのである。

この実験的な文体は、読者にどのような効果をもたらすのだろうか。愚見をいわせていただけば、この文体は読者にゆっくり読むことを強いる。句読点がないとどこに強弱を置けば良いかの判断が付かず、気を抜くと文章が流れていってしまう。連続的であるが故に、意識的に句読点を挟まなくはならない。それによって読者は必然的にゆっくり読むことになる。実際、本書はわずか70頁ほどしかないにも関わらず、読み終わるまでに数時間を有した。これがこの文体で谷崎が狙った効果なのかは分からないが、他の小説では味わえない感覚を得ることができるだろう。

\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/

→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説

考察

後半の内容を暗示する冒頭の仕掛け

冒頭は、佐助の書いた春琴の伝記「鵙屋春琴伝」を持った「私」が、春琴の墓を参るところから始まる。伝記の内容を説明しながら「春琴女が三十七歳の時の写真」を見て、「輪郭の整った瓜実顔に、一つ一つ可愛い指で摘まみ上げたような小柄な今にも消えてなくなりそうな柔かな目鼻がついている」(p.9)などと印象を語る構成は、大庭葉蔵の三枚の写真を見ながら「私」がその印象を語る太宰治の『人間失格』と全く同じである。

このように冒頭で「私」が主人公の過去の写真を見て印象を語るという構成は、語られた対象の実在性と印象の客観性を担保するという効果を持つ。二つの作品の冒頭で、写真が出てくるのは偶然ではないのである。

そしてこの冒頭には後半の内容を予見させる、いくつかの仕掛けがある。一つ目は、「この墓が春琴の墓にくらべて小さくかつその墓石に門人である旨を記して死後にも師弟の礼を守っているところに検校の遺志がある」(p.6)という一文。死してなお墓の大きさを師匠のよりも小さくするところに、検校の遺志があるわけだが、そこには一貫した想いの強さが窺える。また、春琴の墓の横に佐助の墓があることから、師弟以上の関係があることを匂わせている。しかしのちに分かることだが、師弟以上の関係を記さず「門人である旨を記して」いるところに、佐助と春琴の関係の本質がある。二人は死ぬまで/死んだ後も恋人関係ではなく、師弟関係を貫き通すことに意義を感じていた。

もう一つは、春琴の写真から「私」が以下の考察をする場面。

すると晩年の検校が記憶の中に存していた彼女の姿もこの程度にぼやけたものではなかったであろうか。それとも次第にうすれ去る記憶を空想で補って行くうちにこれとは全然異なった一人の別な貴い女人を作り上げていたであろうか(p.10)

この「私」の考察は、あまりに深読みしているため、妙である。だが、ここにも佐助の本質が現れている。春琴の写真がぼやけていることから連想して、この写真が撮られた時期に失明した佐助は、それ以降に春琴の像を空想の中で作り上げたと言う。この指摘は物語の最後に効いてくる。あとでもう一度、ここに戻ってこよう。

憐れみと憧れ、佐助のマゾヒズムの正体

佐助のマゾヒズムは、盲目である春琴との同一化と共にある。

しかし佐助はその暗闇を少しも不便に感じなかった盲目の人は常にこう云う闇の中にいるこいさんもまたこの闇の中で三味線を弾きなさるのだと思うと、自分も同じ暗黒世界に身を置くことがこの上もなく楽しかった後に公然と稽古することを許可されてからもこいさんと同じにしなければ済まないと云って楽器を手にする時は眼をつぶるのが癖であったつまり眼明きでありながら盲目の春琴と同じ苦難を嘗めようとし、盲人の不自由な境涯を出来るだけ体験しようとして時には盲人を羨むかのごとくであった彼が後年ほんとうの盲人になったのは実に少年時代からのそういう心がけが影響しているので、思えば偶然でないのである(p.21-22)

佐助は三味線の練習をする際、押入に隠れて誰にも知られないようにした。押入は蒸し暑く真っ暗であったけれど「佐助はその暗闇を少しも不便に感じなかった」のは、「盲目の人は常にこう云う闇の中にいる」と考えたからである。これは決して春琴に対する憐れみから生じたものではない。佐助は「わしはお師匠様のお顔を見てお気の毒とかお可哀そうとか思ったことは一遍もない」(p.16)と言う。だが、佐助がこのように声を荒げて主張するほど、彼のこの心情は自明ではない。

おそらく佐助は、春琴の境遇に自分では決して届かぬものを見ていた。それは憧れと言っても良いだろう。だから押入に入ることを不便に感じず、逆に「自分も同じ暗黒世界に身を置くことがこの上もなく楽しかった」(p.21)。「楽しい」と言う感情は、春琴の境遇に憧れ少なからずそれに近づけた時に生じた。これは確かに「気の毒とかお可哀そう」という感情の対極に位置しているように見える。だが、この感情は反転可能な、コインの裏表の関係にある。相手の境遇を下と見て憐れみを感じることも、相手の境遇を上と見て憧れを覚えることも、手の届かぬものへの感情という意味で同一のものだ。そしてそれはしばしば反転しうる。

憐れみの反転としての憧れ。これが佐助のマゾヒズムの本質であるように思う。佐助は憧れとして春琴との同一化を目指す。先の押入がいい例であろう。彼は憧れという建前で、彼女の視界を模倣することで彼女に近づく。しかしその憧れの裏には、彼女に対する憐れみがある。だから佐助は自らに懲罰を与えることを目指す。

煙草銭にも窮することがあり衣類は盆暮れに仕着せを貰うだけであった師匠の代稽古はするけれども特別の地位は認められず門弟や女中共は彼を「佐助どん」と呼ぶように命ぜられ出稽古の供をする時は玄関先で待たされた。(p.42)

春琴の贅沢のせいで佐助は新品の衣類も買えず、見窄らしい姿をして門弟や女中共には「佐助どん」と呼ばれる。しかしそれが佐助には心地よい。何故なら、佐助を蔑むそれらのすべてが、春琴に近づくことであるからだ。佐助の喜びは彼女と肩を並べることではなく、彼女の境遇に近づくことである。それは結婚を拒否し、恋人関係であることも認めず、あくまで師弟と主従の関係を堅持したことが如実に表している。そしてこの形式のより純な形が、冒頭に出てきた墓跡の大きさと記された門人という言葉によって、最も正確に示されている。

彼の視野には過去の記憶の世界だけがある

このマゾヒズムの突き詰めた先に、佐助の失明がある。春琴が何者かに襲われ顔を火傷したことをきっかけに、佐助は自らの目に針を刺す。これは「そうしたら余人はともかくお前にだけはこの顔を見られねばならぬ」との言葉を受けて実行された。しかし春琴の意向にも増して、佐助は失明に異常な憧れを抱いている。それが冒頭にあった、押入の暗闇であることは言うまでもない。

誰しも眼が潰れることは不仕合わせだと思うであろうが自分は盲目になってからそう云う感情を味わったことがないむしろ反対にこの世が極楽浄土にでもなったように思われお師匠様とただ二人生きながら蓮の台の上に住んでいるような心地がした(p.71)

佐助は盲目になることを、極上の喜びをもって迎え入れる。彼は自らの目を針で刺して、初めて春琴に近づくことができたのである。ここに佐助のマゾヒスティックな献身と、それを超越した美しさが現れている。

だが佐助は、マゾヒスティックな快楽に完璧に身を溺れさせることはなかった。そこに彼の欺瞞がある。佐助は春琴の境遇に近づきたいと思うと同時に、「春琴が見られることを怖れたごとく佐助も見ることを怖れたのであった」(p.63)。結婚の件においては、「春琴の方は大分気が折れて来たのであったが佐助はそう云う春琴を見るのが悲しかった、哀れな女気の毒な女としての春琴を考えることが出来なかった」(p.70)と言う。佐助が求めた春琴は、あくまで盲目で欲張りで横柄で気丈な人物であった。だから佐助はそうではない春琴に耐えられない。佐助の脳裏に焼きつく春琴は、目を閉じる前の若かりし頃の春琴なのだ。

これが佐助の欺瞞である。彼は春琴を愛するようで、彼女の過去を愛する。そしてそれができなくなると知るや否や、目を潰して春琴の幻影を見続けた。

現実に眼を閉じ永劫不変の観念境へ飛躍したのである彼の視野には過去の記憶の世界だけがあるもし春琴が災禍のため性格を変えてしまったとしたらそう云う人間はもう春琴ではない彼はどこまでも過去の驕慢な春琴を考える(p.70)

これが冒頭にあった「私」の写真の考察に通じている。写真が37歳の春琴のそのままを写したように、佐助の内にも春琴の過去が切り取られた。写真がぼやけていたように、佐助の中の春琴もぼやけていた。だから現実の春琴を拒否し、過去の記憶の空想に浸り続け、あろうことか、その空想を現実の春琴に矯正させたのだ。マゾヒスティックな快楽とそれを超越した美しさは、佐助が自らの目を針で刺した時に頂点に達した。だがその裏には、佐助の欺瞞が存在していた。この感動的な物語は、佐助の中途半端なマゾヒズムの上に成り立っている。佐助が盲目になったことで好転した二人の関係の陰に、春琴の涙はなかったか。この書かれていない部分に、本書の核心が隠されている。

感想・補足

とまれ、私は泣いた。

ほんとうの心を打ち明けるなら今の姿を外の人には見られてもお前にだけは見られとうないそれをようこそ察してくれました。あ、あり難うござりますそのお言葉を伺いました嬉しさは両眼を失うたぐらいには換えられませぬ

この場面で、多くの人が涙した。おそらく「あ、あり難う」などと佐助が吃るのは、ここが唯一である。それくらいに佐助は喜びに満ち、これまでの苦労が報われることになった。実際、佐助はこの一言をかけてもらっただけで、終生彼女に尽くすことができた。

田辺聖子の『ジョゼと虎と魚たち』に登場するジョゼと恒夫の関係も、春琴と佐助のそれに似ている。わがままで暴力的で年下の女性と、尻に敷かれる男性。どうやらこの類型は、多くの人を萌えさせるらしい。実際、私は萌えた。そこに隠れた男性の欺瞞があり、神格化と言う名の女性嫌悪があろうとである。

取り敢えず、谷崎のこの女性像と男性像は、人受けを狙ったフィクションではない。おそらく谷崎自体がかなり萌えている。他人の性癖をここまで精細に、ここまで赤裸々に読めるのは、嬉しいばかりである。

関連作品

Audible・Kindle Unlimitedでの配信状況

| Kindle Unlimited | Audible | |

|---|---|---|

| 配信状況 | ○ | ○ |

| 無料期間 | 30日間 | 30日間 |

| 月額料金 | 980円 | 1,500円 |

文学作品を読む方法は紙の本だけではない。邪魔になったり重かったりする紙の本とは違い、電子書籍や朗読のサービスは、いつでもどこでも持っていけるため、近年多くの人に人気を博している。現在日本では、電子書籍や朗読が読み・聴き放題になるサブスクリプションサービスが多数存在している。ここでは、その中でも最も利用されているAudibleとKindle Unlimitedを紹介する。

AudibleはKindleと同じくAmazonが運営する書籍の聴き放題サービス。プロの声優や俳優の朗読で、多くの文学作品を聴くことができる。意外なサービスだと思われるが、聴き心地が良く多くの人が愛用している。無料お試しはこちら。

関連記事:Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点

関連記事:【2023年最新版】Audible(オーディブル)のおすすめ本!ジャンル別に作品紹介

Kindle UnlimitedはAmazonが運営する電子書籍の読み放題サービス。様々なジャンルの電子書籍が200万冊以上も読めるため、多くの人に愛用されている。30日間の無料期間があるので、試し読みしたい本を無料で読むことができる。無料お試しはこちら。

関連記事:Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説

関連記事:【2023年最新版】Kindle Unlimitedのおすすめ本!ジャンル別に作品紹介

参考文献

谷崎潤一郎『春琴抄』新潮文庫、1951年