意味

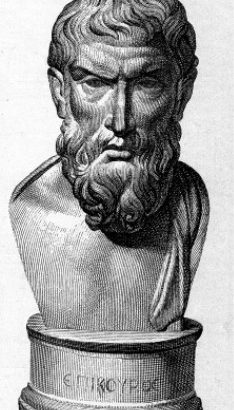

アタラクシアとは「煩いのないこと」「動揺のない心情」のこと。エピクロスが唱えた概念。

ギリシア語では Ἀταραξία(アタラクシア)となり、 Ἀ(ア)とταραξία(タラクシア)に分解される。「ア」は否定の接頭辞、「タラクシア」は名詞「タラケー」(ταραχή)を変化させたもので「生理的な動揺」という意味なので、直訳すると「動揺していないこと」という意味になる。

訳は色々あるが、岩波文庫版では「心境の平静」と訳されている。

著作読解

アタラクシアの倫理学

エピクロスの倫理学では、快の状態が善とされる。つまり人は快で満たされている状態が最も良い状態であって、それを目指すべき(目的)だとされるのである。それではその快で満たされている状態とはどんな状態か。それが、エピクロスによれば、アタラクシアという状態である。

先ほども述べたように、アタラクシアとは「動揺していないこと」であった。エピクロスの倫理学の面白さとは、この動揺していないこと快と結びつけたことである。実は動揺していない穏やかな心境こそ、快の状態なのである。

例えば死ぬということに関して、自分がいつか死ぬということを考えると人は動揺してしまう。しかし、死ということは我々は経験できないし、死んだ後に何か苦しいことを感じるわけでもない。死とは生きている私たちにとっては何でもないことなのである。それなのにいつか死ぬということに関して動揺したり、あろうことか生きているよりも死ぬことの方が良いことだと言ったりする。そんなことは馬鹿げているし本末転倒である。生の中で色々感覚したり、快に準じたりできるわけだから生の方が良いに決まっているのである。だからこそ、このようなことで苦しんだり恐怖を抱いたりしないことが生の目的とされるのである。

人は未来のことを考えて酷く動揺してしまうことがある。そして不合理で勝手な妄想を抱くことで恐怖を感じてしまうこともある。しかしそのような状態からは解き放たれるべきだとエピクロスはいう。

アタラクシアとは、これらのすべてから全く解放されていることであり、全般的でしかも最も重要な事柄をたえず記憶していることである。

「ヘロドトス宛の手紙」『エピクロスー教説と手紙』出隆・岩崎允胤訳、岩波文庫、1959年、40頁。

アタラクシア論の基礎としての自然学

エピクロスの倫理学は彼の哲学の基礎、自然学から一本につながっている。彼の哲学的自然学を基礎としながら快一元論による倫理学が生じているのである。それではエピクロスの自然学とはどのようなものか。

まず、エピクロスの霊魂論についてである。エピクロスは魂と肉体を原理的には分けない。つまり心身二元論のような立場を取らない。だから魂が非物質的だということはありえず、魂とは物体的だという。だから常に魂は肉体(感覚)と結びついていることになる。

すなわち霊魂は微細な部分から成り、全組織体にあまねく分散しており、熱をある割合で混合している風に最もよく似ていて、ある点では風に、ある点では熱に似ているところの物体である。

「ヘロドトス宛の手紙」『エピクロスー教説と手紙』出隆・岩崎允胤訳、岩波文庫、1959年、28頁。

さらにもっと基本的な土台となるエピクロスの自然学を紹介しよう。エプクロス的世界観は原子論的な世界観である。原子があらゆるものの最小単位である。つまり空虚というものは世界には存在しない。すべてはなんらかの原子の運動に由来している(思考でさえ!)。だから魂も必然的に物質的なものなのである。ということは魂はほとんど肉体と同義になる。そして、そうなると生の定義は肉体が生きている間ということになり、死後の世界というのも必然的になくなる(プラトン的な魂の想起説などありえない!)。死後というのはまったくの無である。しかし無を人は感覚できない。だからこそ無を考える必要はなく、死後についてあれこれ考え苦しむ必要もない。こういう考え方を基礎にしてエピクロスの倫理学は生まれているのである。

参考文献

『エピクロスー教説と手紙』出隆・岩崎允胤訳、岩波文庫、1959年。