思弁的実在論の発端

ゴールドスミスでのワークショップ

思弁的実在論という名称は、2007年にロンドン大学ゴールドスミス・カレッジで行われたワークショップの題として掲げられたものである。

このワークショップに集った四人の哲学者を、思弁的実在論の中心メンバーと捉えるのが慣例になっている。

- レイ・ブラシエ

- イアン・ハミルトン・グラント

- グレアム・ハーマン

- カンタン・メイヤスー

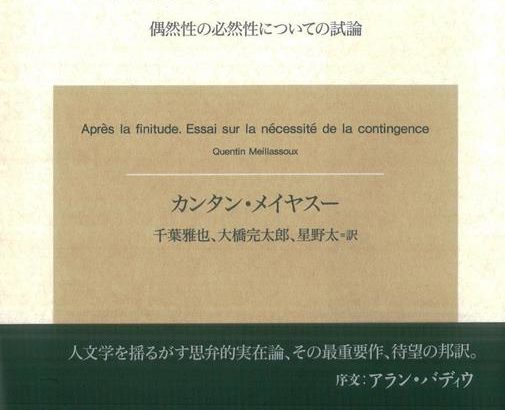

メイヤスー『有限性の後で』(2006年)の位置づけ。

「思弁的実在論のバイブル的存在」(『有限性の後で』訳者千葉雅也による解説より)

ワークショップに先立って、ハーマンはブラシエにこの本を薦められてすぐに通読した(ハーマン『思弁的実在論入門』)。

- ブラシエは『有限性の後で』の英訳者。

- ハーマンがこの本を肯定的に評価したため、メイヤスーがゴールドスミスのワークショップに招待された。

ワークショップのタイトル「思弁的実在論」は、メイヤスーが『有限性の後で』において自身の哲学を呼称する際に用いる「思弁的唯物論」という名称を元にしたものである。

- ハーマンの哲学は反唯物論的(汎心論的)立場を取っていたので、折衷案として「思弁的実在論」という呼称が選ばれた。

この著作は、上記の四人に共通する「相関主義批判」という中心課題を、最も明確に打ち出した著作である。

- 相関主義とは、主観と世界との相関関係という前提ぬきには、実在を認識したり思考したりすることはできないと主張する哲学的立場である。

- 相関主義は、カント以降哲学の主流となった。

- だが現代の哲学者たちは、相関主義が覇権を握る哲学の状況に、「閉塞感」を覚えている。(飯盛元章2021年3月14日フッサール研究会発表資料「非相関主義の五つの道」を参照)

現代の相関主義的な哲学者が語りうる「外部」は相対的な外部である。わたしたちは「透明な檻」に閉じ込められているかのようである、と現代の哲学者自身が漏らしている。カント以前の哲学者たちにとっての「絶対的な外部」「大いなる外部」が失われてしまったという印象が、じつは現代の哲学者たちによって密かに抱かれている。(Cf. Meillassoux, Après la finitude, op. cit., pp. 21-22)

哲学は、あらゆる非人間的的実在の外側にある超越論的条件へと自らを制限し、具体的事物とそれが持つ力を存在論の領域から締め出してきた。その結果、実在に関する理論から、実在への人間的アクセスにかんする理論へと衰退してしまった。(Graham Harman, Guerilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things, Chicago: Open Court, 2005, p.18)

この閉塞感から脱したいというのが、相関主義批判の主要な動機のひとつである。

メイヤスー『有限性の後で』における相関主義批判

背景

独断的形而上学批判

カント以前の哲学においては、「絶対的なもの」を問題にしていた。

- 主観と相関と無関係であるものを、メイヤスーは「絶対的」という言葉で形容する。

- ラテン語のabsolutusには「結びつきを解かれた」という意味があった(『有限性の後で』訳者解説)。

- つまり絶対的なもの=主観との相関(結びつき)から解放されたもののことである。

- ある実体が相関と無関係に存在する、とみなすことを絶対化と呼ぶ。

- 絶対的なものは、物自体とも言い換えられる。

- 絶対的は、即自的とも言い換えられる。

しかしカントは、彼以前の形而上学を「独断のまどろみ」のなかにある哲学として、批判した。

- 相関主義の発端は「独断を避けなければならない」という問題意識にあった。

- カントは独断を避けるために相関主義の原理(超越論的主観性)を打ち立てた。

メイヤスーは、ある実体を独断的に絶対化するような哲学を、「独断的形而上学」として批判する。

- 独断論を批判するという点で、カントとメイヤスーは一致している。

- ここで批判されている、独断的絶対化の典型例は、デカルトによる神の存在証明である。

独断的形而上学の理論構成(存在必然性の肯定、理由律)

デカルトは『省察』(特に第五省察)において以下のように神の存在を論証する。

- 神は完全である。

- 完全であるためには存在していなければならない(存在していないものは不完全である)。

- 神は存在する。

どんな主語にも「存在する」という述語を必然的に帰属させることはできない。

- 可能な推論の例:「三角形は三つの角をもつ」

- 「三つの角をもつ」という述語は、主語「三角形」に必然的に帰属させることができる。

- 不可能な推論の例:「完全な神は存在する」

- 「存在する」という述語を、主語「神」に必然的に帰属させることはできない。

神の存在証明に限らず、「何らかの存在者が必然的に存在するはずである」という論法は、すべて独断的である。

- つまり「実在必然性」を主張する哲学は独断的である。

- その最たる例は、ライプニッツの理由律である。

- ライプニッツの理由律の主張:「あらゆる事物、事実、出来事は、他でもなくそのようであるための必然的な理由をもつ」。

メイヤスーは、デカルトの存在論的証明だけでなく、理由律を介して絶対的必然性を思考する哲学全般を批判する。

- つまり言い換えると、「あらゆる事物、事実、出来事は、他でもなくそのようであるための必然的な理由」などない、とメイヤスーは主張する。

- これについては後述。

タイプ1:カントによる論駁(『純粋理性批判』)

デカルトの「存在論的証明」では、無矛盾律に従って、神の存在を推論している。

- 完全であるはずの神が、存在しない(=不完全だ)とすると、矛盾してしまうため、神は必然的に存在する、という推論。

この推論の問題点は、無矛盾律によって、主語となる事物の存在を証明しようとした点にある。

カントは、主語となる事物が存在すると想定することが、その事物に無矛盾律を適応するための条件である、と主張した。

- 「もし私が述語と同時に主語を除去するならば、いかなる矛盾も生じない。なぜなら矛盾が介入しうるものがもはや何もないからである」『純粋理性批判』(A594 /B622)。

タイプ2:相関主義的循環を利用した論駁

だが、もっとも厳密な形をとる相関主義者は、カント以上に徹底的に、独断論を避けることができる。

強いタイプの相関主義者は次のように主張する。

- 神の存在の必然性に関するデカルトの推論が詭弁的ではないと認めるとしても、その必然性は私たちにとっての必然性であるにすぎない。

- 「絶対的必然性はつねに私たちにとっての絶対的必然性であるというこの事実のみからして、それは決して絶対的なものではなく、私たちにとっての必然性であるにすぎない」(『有限性の後で』邦訳57頁:以下頁数のみを示す)。

絶対的必然性を思考しているのは私たちであるため、その必然性は絶対的(脱—相関的)でない。

- 言い換えると、ある必然性が私たちの思考と相関していない、と思考しているのは私たちである、という循環があるため、絶対的必然性などありえない。

- この循環を、メイヤスーは、「相関主義的循環」と呼ぶ。

- この循環から脱することができないがゆえに、相関主義は以下のような問題を生じさせる。

相関主義の問題点①:祖先以前的言明を文字通りに理解できない

相関主義が抱える問題点は、「祖先以前性」の思考においてもっとも明確に顕在化する。

メイヤスーは、主観との相関性が生じる以前の事柄に関する言明を「祖先以前的言明」と呼ぶ。

- 祖先以前的 ancestral

- たとえば、「地球は四十五億年前に形成された」という言明がそれにあたる。

相関主義者は祖先以前的言明を文字通りに理解することができない。

- 相関主義者は上記の言明に、次のように但し書きを付け加える。

- 「地球は四十五億年前に形成された(と私たちは考える)」。

相関主義者は、私たちや、私たちの祖先にあたるいかなる知的生命体も未だ存在していなかったほど過去の出来事を、現在の私たちの思考を基準にして理解する(先行者を先行者として認める後続者が、先行者より先行している:現出のパラドックス)。

四十五億年前に人間(とその祖先)は存在しなかったのだということに留意するなら、「地球は四十五億年前に形成された」という言明は、私たちがそのように考えているということとは無関係に、理解されなければならない。

祖先以前的言明に対する上記のような誤解は、相関主義者が絶対的なものについての思考を禁じたことに起因している。

- 絶対的なものを思考する可能性を認めないと、祖先以前的言明を理解することはできない。

祖先以前的言明を文字通りに理解するためには、絶対的(脱-相関的)なものについて言明できることを証明しなければならない。

- ポイント:メイヤスーは独断による絶対化を禁じたが、絶対的なものの実在や絶対的なものの思考可能性を認めている。

- 絶対的なものを扱う論理は、「絶対論」と呼ばれる。

そのためにはまず、相関の外部において絶対的に妥当する思考原理を獲得しなければならない。

相関主義の問題点②:信仰主義に陥ってしまう

相関主義は、非合理的な言明を真だとする信念に対して、合理的に反駁することができない。

相関主義者は、その言明を正当化する「隠された理由」が合理的思考の外部に実在することを否定することができないから。

- 千葉雅也は『意味がない無意味』において「ネトウヨ」を例に挙げている(これを参考にして具体的な言明を想定する)。

- 2020年11月のアメリカ大統領選挙において、バイデンが当選しトランプが落選した。

- 「合法的に票を数えれば自分の勝ちだ」とトランプ主張したが、バイデンが不正を行った証拠は見つからなかった。

- ところが、2021年1月6日、東京で「バイデンは不正! トランプは選挙で勝った」と主張するデモが開催され、ネット右翼のトランプ信者を中心に約1000人が参加。

- バイデン不正の証拠は不在であると選挙当局が発表してもなお、ネット上では「隠された真実」の存在が主張された。

- この例に限らず、いわゆる陰謀論者は、「隠された真実」を理由に不合理な信念を正当化する。

- 未だ知りえない真実(相関の外部の実在)を理由に不合理な信念が正当化された場合、相関主義者はその信念に反駁することができない。

その点で、相関主義者の態度は、聖典に書かれている内容がどんなに不合理であったとしても、それを否定することができない信仰主義者の態度と重なる。

- 川野いわく、信仰主義に対するメイヤスーの批判は、フランス現象学における神学的転回が念頭に置かれているかもしれない(川野勝彦『実在論の新展開』22頁)。

信仰主義に陥らないためには、言明を正当化する「隠れた理由」が相関の外部にもないことを証明しなければならない。

そのためにはまず、相関の外部において絶対的に妥当する思考原理を獲得しなければならない。

メイヤスーの立論の特徴

メイヤスーは、相関主義的哲学の発展史を概観し、その延長線上に、相関主義を乗り越える自身の哲学を位置づける。

つまり、メイヤスーの哲学は、相関主義の伝統との連続性のうちにある。

というのもメイヤスーは、既に述べたように、独断論の回避という問題意識を相関主義者と共有しているからだ。

じっさいメイヤスーは、独断論の回避という課題にとって有用な点を、相関主義から継承している。

ハーマンによると、メイヤスーは「相関主義者にも一理あることを十分に理解しており、彼の哲学的立場全体が、強い相関主義を自分の思弁的唯物論に先鋭化させる複雑な努力によって、科学と相関主義の間に針を通す試みであるとしている」(skirmishesより引用)。

ではメイヤスーは、どうやって相関主義的哲学の伝統から、(その伝統に対抗する)自身の哲学的主張を導出したのか。

メイヤスーは、相関主義者(例えばハイデガー)が主観的形而上学者(例えばフッサール)を批判する際の論法に着目し、自分の哲学の原理(非理由律)を導出する〔メイヤスーがどの程度フッサールを意識していたかは不明だが、説明を簡略化するためにハイデガー/フッサールを例にとる〕。

議論の流れ

(A) 相関主義の徹底化

弱い相関主義

カントは以下二つの命題の絶対的必然性を主張する。

- 物自体は無矛盾である。

- 物自体は確かに存在する。

つまりカントは、物自体を無矛盾なものとして「思考する」。

だが、私たちがもつ認識の形式(悟性カテゴリー)は不完全であるため、物自体を「認識する」ことはできない。

- 認識:超感性的なものに対する悟性カテゴリーの適応。

- (補足)悟性カテゴリーを用いた思考は、かならず矛盾=アンチノミーに陥る。

- 物自体に悟性カテゴリーを適用することはできない。

言い換えると、私たちが認識するのは単なる現象であり、それ自体として存在するもの、物自体ではない。

つまりカントは、〈私たちが相関しているものは、実在的でない単なる現象である〉と考えた。

強い相関主義

強い相関主義の特徴

- ハイデガーやウィトゲンシュタインなどの哲学。

- 強い相関主義は、物自体は認識できないだけでなく、思考することすらできない、と主張する。

- 強い相関主義においては、実在へのアクセス可能性について、弱い相関主義(カント)よりも、厳しい基準を設けている(だから「強い」相関主義と呼ばれる)。

- この基準でいうなら、物自体の存在、物自体の無矛盾性は、根拠を欠いたものだということになる。

- 私たちは相関の外部に出ることができず、相関にしかアクセスできない。

さらに、強い相関主義の亜種として「主観的形而上学」がある。

強い相関主義と主観的形而上学は、以下のように主張する点で一致している。

- 相関と無関係な実在などありえない。

- そのため、われわれに与えられたものが、実在性を欠いた単なる現象である、とも言えない。

- ザハヴィ『初学者のための現象学』第一章を想起しよう。

- 「現象は単なる現象ではない。(…)したがって、対象の本来的存在様式は、現象の背後のどこかに隠されているのではなく、まさに現象のなかで展開される」(『初学者のための現象学』6頁)。

強い相関主義と主観的形而上学が食い違うのは、相関それ自体の取り扱いに関して。

強い相関主義を主観的形而上学から区別する際の基準は、「相関が必然的に存在する」と主張するか否かにある(つまり、相関を絶対化するか否か)。

- 主観的形而上学においては、相関が必然的に存在すると主張される。

- このタイプの哲学においては、相関の外部に出ることができないということを根拠に、相関それ自体の存在が絶対化される。

- たとえばフッサールは、「自然の空間性の現象学的起源に関する基礎研究:コペルニクス説の転覆」において、隕石が衝突して地上のあらゆる生命が抹殺されたとしても、超越論的自我は不滅であると論じた(203頁)。

- つまり主観の存在を絶対化している。

- それに対して、強いタイプの相関主義者は、相関が必然的に存在するかどうかは分からないと主張する。

- 必然的に存在するとは言えない事物が、「事実的」という語で形容される。

- 強い相関主義は、「相関は事実的に存在している」と主張する。

強いタイプの相関主義者は、自身の哲学を主観的形而上学から区別するために、相関が必然的に事実的であることを示さなければならない。

- つまり、相関の事実性が絶対化されなければならない。

(B)事実性の絶対化

すでに述べた通り、主観的形而上学者は、超越論的自我が不滅である(相関は必然的に存在する)と主張する。

相関主義者(強)は、主観的形而上学者のこの主張を斥け、相関が必然的に存在するのか、偶然的に存在するのかは分からない、という不可知論的な立場を取る。

メイヤスーは、「私たちの死後の存在」(相関の外部における相関の存在)に関する二タイプの独断論者の主張を想定し、それらと対比することで、相関主義者(強)の主張を明確化する。

- キリスト教的独断論:私たちは死後も存在する(=相関が必然的に存在している)

- 相関の外部に存在する神の観想が根拠

- 無神論的独断論:私たちは死して消滅する(=相関が偶然的に存在している)

- 相関の外部の純然たる無が根拠

相関主義者(強)は、「私がもう生きていないときに何があるかを知ろうというのは矛盾している」として、上記の主張を斥ける。

- 相関主義者(強)による反論:私が生きていないときのことは分からない(=相関の外部は不可知)

- 反論の根拠:相関の存在の必然性/偶然性を保証するもの(神/無)を、相関の外部に想定することはできない。

つまり、相関主義(強)は、相関の存在が必然的であるかどうかが分からないと主張するだけでなく、その存在が偶然的であるかどうかも分からないと主張する。

だがメイヤスーいわく、相関主義者(強)は、自らを主観的形而上学者から区別するさいに、相関の存在が偶然的であることを(暗黙の裡に)前提している。

- 相関主義(強)は、「現存在には死ぬ可能性がある」と主張することで、主観的形而上学者の「超越論的自我は不滅である=相関は必然的に存在する」という主張を斥ける。(ハイデガーの「死に臨む存在」を念頭において補足)

- 相関主義者(強)は、相関が「まったく別様になる」(死んで存在しなくなる)ことが思考可能であることを根拠に、主観的形而上学を斥ける。

- 以下の引用では、相関主義者(強)が不可知論者、主観的形而上学者が観念論者と呼ばれている。

- 「観念論者に対抗するにあたり、不可知論者には選択の余地がない。不可知論者は、死において私がまったく別様になりうることは、私の自己同一的な存続と同じく思考可能である、と主張しなければならない」(98頁)。

- つまり、相関主義者(強)が(主観的形而上学に反して)事実性を絶対化するためには、相関が偶然的であることを前提しなければならない。

- ここで前提されている偶然性とは、相関は現にこうであるが、全く別様でもありうる、という偶然性である。

- 相関は現に存在しているが、存在しないこともありうる。

- つまり、事実性の必然性は、偶然性の必然性を前提している。

思弁的哲学者は、相関主義者(強)が暗黙のうちに前提していた「偶然性の必然性」を前景化することで、非理由律を絶対的原理とみなす。

- 「絶対的なものとは、不可知論者が理論化するような〈別様である可能性〉それ自体である。絶対的なものとは、私の状態が他のどんな状態にでも変わるという、理由を欠いた可能的な移行である」(99頁)。

- メイヤスーは、相関主義者が前提していた、私たちが〈別様である可能性〉を絶対化する。

- なおこの可能性は、私たちの無知に由来するものではなく、思考によって得られた積極的な知である。

- 私たちが存在していることの〈理由の不在〉に依拠して、私たちが〈まったく別様である可能性〉を思考することができる。

- 相関が〈別様である可能性〉の絶対化において、メイヤスーは相関の外部に出る。

- 〈別様である可能性〉は、私たちの〈非存在の可能性〉をも含意しているため、絶対的(脱-相関的)である。

- これによって、必然的存在者の不可能性、すなわち、「非理由律[principe d’irraison]」の絶対的真理が確立された。

- 非理由律:いかなるものにも、今そうであるように存在し、そのようであり続ける理由はない。

- 非理由律は、カオスの全能性を肯定することを特徴としている。

- 非理由律に従えば、いかなる自然法則によっても、世界がこのように存在していることの必然性を証明することはできない。

- この世界は、何の理由もなく、別様の世界に変化しうる。

- 非理由律は、いかなる法則性もなしに自然法則が破壊される可能性を絶対化する。

- 非理由律に従えば、いかなる自然法則によっても、世界がこのように存在していることの必然性を証明することはできない。

- 以下メイヤスーは、非理由律に従って論証を進める。

(C)カントへの回帰:物自体に関する言明の証明

メイヤスーは、事実性の絶対化を通じて、非理由に関する以下の言明を獲得した。なお、以下二つの言明は等値である。

- 1 必然的存在者は不可能である。

- 2 存在者の偶然性は必然的である。

メイヤスーは上記の言明(非理由律)を根拠に、カントが定式化した以下の言明を証明する。なおカントは、単に以下の言明を認めただけで、証明はしていない。

- 1 物自体は無矛盾である。

- 2 物自体は確かに存在する。

第一の言明「物自体は無矛盾である」の証明

この言明は、「必然的存在者は不可能である」という言明に依拠して証明される。

- (a)必然的存在者は不可能である。

- (b)存在者がもし矛盾するものであるならば、それは必然的なものになる。

- (c)ゆえに矛盾した存在者は絶対的に不可能である。

想定される反論:上記推論は、無矛盾律に従っているため、循環的である。

- 矛盾の絶対的価値を認めるならば、矛盾から存在者の必然性だけでなくその偶然性を同時に推論しなければならない。

- 非理由律に従った場合、カオスが「必然的であるものは偶然的である」という矛盾した命題をも真にするはずである(言い換えれば、この矛盾した命題を容認しないのは、非理由律に逆らってカオスを否認しているからではないか)。★

- 上記の推論(b)において、矛盾から存在者の必然性のみが推論されるのは、非理由律ではなくむしろ無矛盾律に従って、「必然的であるものは偶然的である」という矛盾した命題が拒絶されているからではないか。★

- そうだとするなら、上記推論は、証明されるべきこと(矛盾の絶対的不可能性)をはじめから前提するという循環に陥っている。

メイヤスーによる解決:上記の推論が矛盾律ではなく非理由律に従っていることを示すことで、反論を斥ける。

- 上記の反論は★印を付けた箇所において誤っている。

- カオスが、矛盾した命題を真にすることはない。

- 推論(b)は、無矛盾律に依拠したものではない。

- カオスの全能性を認めることは、矛盾を容認することとは異なる。

- 非理由律において全能性を与えられているカオスは、「時間」の観念に結びつけられた、「生成変化」として理解されなければならない。

- 以下のような生成変化の主張に矛盾はない。

- 事物は、まずこれであって、そして次にこれの他のものであり…。

- 事物は存在し、そして次にもはや存在しなくなる。

- 以下で説明するとおり、矛盾から存在者の必然性が推論されるならば、矛盾はむしろカオスの全能性と抵触する。

- (b)「存在者がもし矛盾するものであるならば、それは必然的なものになる」という推論は無矛盾律ではなく、以下のような論理に従って正当化される。

- 矛盾した存在者は、「存在するものは存在しない、かつ、存在する」という命題を真にする。

- 矛盾した存在者は、存在しないときでも存在し続ける。

- つまり、矛盾した存在者は必然的に存在する。

物自体の無矛盾性を証明したことで、矛盾する存在者の実在性を否定することが可能になった。

第二の言明「物自体は確かに存在する」の証明

この証明は、「なぜ無ではなく何かが存在するのか」というライプニッツの問いを扱うことに帰せられる。

- つまり「無ではなく何かが存在する」という言明が必然的であることを示せばいい。

論証は次のような二つのステップに分けて展開される。

- ステップ1:非理由律を再解釈することで、「偶然的な事物」が必然的に存在することを証明。

- 議論の進行:非理由律についての弱い解釈と強い解釈を想定後、前者を拒絶し後者のみを採用。

- ステップ2:「偶然的な事物が必然的に存在する」ことから、「無ではなく何かが必然的に存在する」ことを証明。

- 議論の進行:偶然的事物の存在から物自体の必然的存在は導けないという反論を想定し、それを斥ける。

非理由律には、偶然的な事物が存在することの必然性を認める強い解釈と、それを認めない弱い解釈がありうる。

- 弱い解釈:もし何かが存在するなら、それは偶然的でなければならない。

- 強い解釈:事物は偶然的でなければならず、かつ、偶然的な事物が存在しなければならない。

- 「もし何かがあるならば、それが偶然的でなければならない」ことは、「何かがあるのでなければならない」ことの論証にはならないため、さしあたり、上記解釈の双方が等しく正当である。

メイヤスーは、弱い解釈が不可能であることを証明することで、「事物が存在しなければならない」とする強い解釈のみが可能であることを証明する。

- 弱い解釈の正当性を主張するためには、事実性の必然性を疑わなければならない。

- 弱い解釈をとるなら、「事実的であるような事物が存在するのは、事実であって必然的ではない」と想定しなければならない。

- この想定は、事実的な事物の非存在の可能性を生じさせる。

- 事物の存在が事実的であるためには、その事物が〈別様である可能性〉がなくてはならないから。

- だが、事実的であるような事物がなければ、事物の事実性もまた存在しない。

- 事物の存在の必然性を認めないならば、事実性の必然的を疑うことになる。

- 弱い解釈をとるなら、「事実的であるような事物が存在するのは、事実であって必然的ではない」と想定しなければならない。

- 事実性の必然性を疑う思考行為は、事実性の絶対性を想定する。

- 事物の事実性(一階の事実性)を疑う思考行為は、事物の事実性の事実性(二階の事実性)を絶対化する。

- これが、同様に繰り返され、無限後退に陥る。

- 疑うたびに、事実的な事物の存在が絶対化される。

- そのため、事実的な事物が存在することは絶対的に必然的である。

- つまり、非理由律の一貫した解釈は、強い解釈でしかありえない。

- 「事物は偶然的でなければならず、かつ、偶然的な事物が存在しなければならない」という強い解釈を正当な前提として利用できるようになった(強調部の言明を前提することができるようになった)。

想定される反論:偶然的な事物が必然的に存在するとしても、「存在しうるが存在しない事物」だけが存在するかもしれない。

- 上記推論では、偶然的な事物が必然的に存在することが論証された(反論者はこの論証を受け入れる)。

- だが、偶然性には、肯定的事実(存在しないこともありうるが存在している)の偶然性と、否定的事実(存在しうるが存在しない)の偶然性がある。

- 偶然性は、否定的事実のみの偶然性としても思考可能である。★

- 言い換えると、「〈存在しうるが存在していない事物〉しか存在せず、〈存在しないこともありうるが存在している事実〉はない」という主張が成り立つ。(★)

- そうだとすると、存在しうるが存在しないあらゆる事物の存在が、潜在的な存在に留まり続け、その事物が現実的には存在しないことも可能である。

メイヤスーによる解決:否定的事実のみの偶然性は思考不可能であることを論証し、上記反論を斥ける。

- つまり、★印を付けた箇所に誤りがある。

- 偶然性は、否定的事実のみの偶然性として思考可能であるという主張は、存在者の存在それ自体が偶然的であることを前提している。

- 〈存在しうるが存在していない事物〉しか存在しないことが可能であるなら、存在者が存在すること一般が偶然的であることになる。

- 何らかの存在者が偶然であると考えるとき、存在者の存在それ自体が偶然的であるとは考えられない。

- というのも、偶然的な存在者を思考するためには、存在するものが存在しない可能性だけでなく、存在しないものが存在する可能性も認めなければならない。

つまり「物自体は確かに存在する」という言明は、「存在者の偶然性は必然的である」という言明に依拠して証明される。

- (a)他のものでない何かが存在することは必然的に偶然的である。

- (b)何かが存在すること自体が否定されるなら、存在するのでない存在者が(潜在的に)存在することが必然的であることになる。

- その存在者が、存在しないのではなく存在するという可能性(つまり〈別様である可能性〉)が思考不可能になるから。

- (c)ゆえに、無ではなく何かが存在することは必然的である。

- =物自体は確かに存在する。

非理由律によって、物自体に関する言明のような肯定的言明を証明することも可能であるため、非理由律を「事実論性の原理 [principe de factualité] 」と呼び換えるのが適当である。

- というのも、「非理由律」という表現はもっぱら否定的だから。

- メイヤスーは、事実論性 [factualité] という用語で、事実性 [factisité] の思弁的本質を示す。

- また、事実性の思弁的本質に従って遂行される思弁は、事実論的 [factual] と形容され、こうした思弁の領野は事実論[du factual]と呼ばれる。

問題解決への道(信仰主義の問題および祖先以前性の問題をめぐって)

ヒュームの問題:法則が必然的であることは証明可能か

この議論の位置づけ:信仰主義克服の第一歩

結論の先取り:「隠れた理由」の存在必然性は証明不可能だ

思弁的哲学者によると、事物がこのような仕方で存在する理由となるような、あらゆる自然法則は破壊されうる。

- 事物がこのような仕方で存在しなければならない理由などないから。

この主張はヒュームが定式化した以下の問題に関わる。

- 「同一の原因は、未来においても、他ガスベテ等しいという条件で、同一の結果を引き起こす」ことを証明することは可能か。

思弁的哲学者は、ヒュームの問題に対して「因果律の必然性の証明は不可能だ」と答える。それに対して、ヒュームを含む哲学者たちの多くは、「因果律の必然性は証明可能だ」と回答する。

- 独断的形而上学者:神によると、因果律は必然的である(形而上学的解決)。

- カント:因果的必然性を除去するなら、表象が不可能になるため、私たちの意識がある限りは、因果律は必然的である(超越論的解決)。

- ヒューム:因果律の必然性は証明できないが、私たちは、習慣ゆえにその必然性を信頼している(懐疑論的解決)。

注目すべきことに、ヒュームは無矛盾律に従って、因果律の必然性が証明不可能であることを論証していた。

- ひとつのビリヤードのボールが直線をなして他のひとつの方へ運動していくという原因から、百にも及ぶ様々な出来事が生じうる。

- ボールが急に止まったり、直線をなして戻ってきたり、他方のボールを飛び越していったりすることを、思考できる。

- 「ビリヤードのボールは、(…)ボールを互いに飛翔させたり、無垢だがふてくされた女に変身させたり、赤くて銀色のたおやかなユリの花に変身させたりするかもしれない」とメイヤスーは誇張する(162頁)。

- 因果律に反する結果を想定しても、その想定に矛盾はない。

- 同じ原因が翌日になれば異なる結果もたらすだろう、と考えることにはいかなる矛盾もない。

- 時間は無矛盾に法則を破壊できる。

- すべての想定が等しく整合的であるなら、因果律に従う想定だけを優先すべきだとする根拠はない。

- つまり、無矛盾律によると、因果律の必然性は証明不可能である。

だがヒュームも含め、上記三つのタイプの必然論者はみな、自然法則の偶然性に対する、以下で示す共通の反論を想定している。

想定される反論:自然法則が偶然的であるなら自然法則が実際に頻繁に変化するはずだが、自然法則は明らかに安定している。

- (1)もし法則が実際に理由なく変わりうるのであるならば、すなわち、もし法則が必然的なものでないとするならば、法則は理由なく頻繁に変わるだろう。

- (2)ところが、法則が理由なく頻繁に変わることはない。

- (3)したがって、法則が理由なくかわることは起こりえない。言い換えれば、法則は必然的である。

メイヤスーによる解決:自然法則が偶然的であることから、自然法則が実際に頻繁に変化することは推論できない。

- 上記の推論(2)は斥けることができない。

- 法則が頻繁に変化することは実際にはないため、法則が安定しているという事実に異を唱えることはできない。

- 上記の推論(1)は、法則の偶然性(法則が変化する可能性)から、法則の変化の実際の頻繁さを結論づけている。

- メイヤスーはこの帰結を「頻度の帰結」と呼び、拒否する。

- 「頻度の帰結」が真だという必然論者の主張は、以下のような暗黙の論理に従っている。

- 賭け事をする者に対し、いつも同じ面を上にするサイコロはきわめて高い確率でいかさまがほどこされている。

- 完全に均質なサイコロが、おなじ面を出し続けたとしたら、それは不条理である。

- おなじ目だけが出るなら、その目が出ることを必然化する何らかの理由があるはずだ。

- サイコロの中に鉛玉が隠れているかもしれない。

- これと同様に、法則が偶然的であるにもかかわらず、その偶然性が露わにならず、法則が安定し続けているのは不条理である。

- そのため、法則が安定しているという事実があるなら、それを必然化するなんらかの理由がなければならない。

- たしかに法則の必然性は証明できないが、法則を必然化する理由が隠れているはずだ。

- サイコロの中に「巣籠りした」鉛玉のように、隠された理由が存在しなければならない。

- 賭け事をする者に対し、いつも同じ面を上にするサイコロはきわめて高い確率でいかさまがほどこされている。

- つまり必然論者は、確率論を、〈私たちの宇宙〉にまで拡張している。

- 言うなれば、必然論者は、宇宙をサイコロに見立てている。

- 宇宙に内在する可能的な無数の事象がサイコロの目に対応する。

- とはいえ必然論者は、外-数学的かつ外-論理的に、宇宙の必然性を想定している。

- つまり彼らは、無矛盾律に従うことなく、〈宇宙サイコロ〉にいかさまがあると想定している。

- 無矛盾律は、あらゆる想定が等しく整合的(無矛盾)であること示す。

- そのため、論理的には、〈宇宙サイコロ〉は均質であり、いかさまはない。

- 言うなれば、必然論者は、宇宙をサイコロに見立てている。

- だがそもそも、〈私たちの宇宙〉に確率論を適用する理由はない。

- 確率論を適用するためには、可能的なものの数的全体性が思考可能でなければならない。

- 確率論においては、可能的なものの全ての数と、実験された可能的なものの数との比が計算されるから。

- 〈私たちの宇宙〉に確率論を適用するためには、その宇宙に内在する思考可能な事象の数的全体性が、思考可能でなければならない。

- しかし、「カントールの定理」によると、思考可能なものの全体は思考不可能である。

- 集合aの部分集合の集合bは、つねにaより大きい。

- 仮に、{1,2,3}という三つの要素からなる集合aがあるとしよう。

- 集合aの部分集合は、{1}、{2}、{3}、{1,2}、{1,3}、{2,3}、{1,2,3}、{∅}の八つ(最後のは空集合)。

- そのため、集合aの部分集合からなる集合bの要素は八つである。

- →集合aの要素の数よりも集合bの要素の数の方が大きい

- 集合aが無限集合(無限の要素をもつ集合)であったとしても同じことがいえる。

- つまり、このプロセスを繰り返すと、前の集合より大きな無限集合からなる上限なき連なりが構成される。

- この種の無限を、カントールは超限数 [transfini]と呼んだ。

- この連なりは、超限数の濃度の列と呼ばれるが、この列それ自体は全体化されえない。

- つまり、ある集合の部分集合の集合(冪集合)が思考可能である限り、思考可能なものの全体は思考不可能である。

- 集合aの部分集合の集合bは、つねにaより大きい。

- 確率論を適用するためには、可能的なものの数的全体性が思考可能でなければならない。

- 複数ありうる公理系のうち、少なくともひとつの公理系において、可能的なものの全体化が不可能であることが証明された。

- そのため、〈私たちの宇宙〉に、確率論を必然性的に適用することはできない。

- 言い換えると、確率論を〈私たちの宇宙〉に適用しないことも可能である。

- 確率計算が〈私たちの宇宙〉に適用されないなら、偶然的な法則が稀に変化するという可能性をアプリオリに排除することはできない。

- 法則が安定しているという事実は、法則の偶然性と矛盾しない。

以上の解決によって、隠れた理由を信奉し続けるための根拠が退けられ、理由律を支持する最大の動機が排除された。だが「ヒュームの問題」のこの解決法は、存在論的な方法に従った仮説的な解決にすぎない。

- つまり、確率論を〈私たちの宇宙〉に適用する「必然性がない」ことしか証明されていない。

- 思考可能なものの全体化を許容するような公理系がありうるなら、その公理系においては〈私たちの宇宙〉に対する確率論の適用が可能である。

理由律を完全に拒否するためには、思考可能なものの非全体性(超限数)を、事実論性の原理によって証明しなければならない。

カントの問題:自然の数理科学は可能か

問題の位置づけ:祖先以前性の問題と信仰主義の問題の最終的解決

結末の先取り:けっきょくこの問題に答えることはできず、解決すべき課題が提示される

祖先以前性の問題は、より一般的に言えば、「隔時性」の問題として考えることができる。

- 祖先以前だけでなく絶滅以後の世界も、隔時性の問題として扱われる。

科学は、私たちが存在しないときに存在しうる事柄についての認識、すなわち、隔時的な認識の手続きを開陳する。

- 私たちが存在するかどうかが科学的言明の真偽に影響を与えることはない。

ガリレイが行った「自然の数学化」は、数理科学がもつ隔時的認識の能力を確立した。

- というのも、数学化された自然は、相関から独立した実体の世界である。

- 近代科学は、思考とは無関係な世界についての思考を可能にした。

言い換えると、ガリレイは、認識する主体を世界の中心に置かない思考を確立することで、コペルニクス的転回をもたらした。

- コペルニクス的転回:認識過程のただなかにおける、世界に対する思考の脱中心化(メイヤスーによる定義)。

ところがカントは、コペルニクス=ガリレイ的転回に反して「プトレマイオス的反転 [contre-révolutionptoléaïque] 」と呼ぶべき思考の転回を、哲学にもたらした。

- 哲学者たちは、カントが導入した思考における転回をコペルニクス的転回と呼ぶが、この呼称は不適切である。

- なぜならカント的転回は、対象に認識を従わせるのではなく、対象を認識に従わせることをその本質としているから。

- プトレマイオスが地球を中心化したのと同様、カントは思考を中心化した(プトレマイオス:天動説の提唱者)。

- カントの転回は、コペルニクス=ガリレイ的転回への反動としてもたらされた反-転 [contre-révolution] である。

- 科学による思考の脱中心化が、かつてない思考の中心化を哲学に課した。

- 科学がもたらした転回の本質は、絶対的なものの認識可能性にあるのだが、カントはこれを否認した。

- 私たちが認識する限り、物自体は認識できない。

カント(およびその後の相関主義者)は、科学による絶対的なものの認識を拒んだきっかけは、ヒュームの問題にあった。

- カント自身が、自分を「独断のまどろみ」から「目覚めさせた」のは、ヒュームだと言っている。

- ビリヤードの思考実験においてヒュームが示唆していたように、科学的な諸々の認識は、じっさい必然性を欠いている。

- というのも、科学は、必然的であるかのように思われた古い知を破壊する能力をもっているから。

- かつて信じられた天動説の必然性が地動説によって否定されたように、科学的認識は新たな学問によって否定されうる。

- カントは、絶対的なものを論じる科学的言明が必然性を欠いているかもしれないという疑念に駆られて、絶対的ものの認識全般が不可能であると断じた。

- カントは、科学的認識が必然性を欠いていることの原因を、私たちの認識能力の不完全性のうちに求めた。

- しかし、メイヤスーに言わせれば、科学的認識が必然性を欠くからといって、科学が絶対的なものを認識できることに変わりはない(絶対的なものはそもそも偶然的だから)。

- 科学的認識に正当性を認めるためには、ヒュームの問題を解決することで、科学的言明の絶対的真理と偶然性とが両立することを示さなければならない。

「自然の数理科学は可能か」という問題(メイヤスーはこれをカントの問題と呼ぶ)を解決するためには、隔時性の問題とヒュームの問題の双方を解決しなければならない。

- (1)数学的言明が隔時的言明(相関以前以後の絶対的なものに関する言明)であることを、事実論的に証明しなければならない。

- 言い換えると、「あらゆる数学的言明は必然的に真であることはなく、絶対的に可能的なものにとどまる」ということを立証しなければならない。

- というのも、事実論性の原理によると、絶対的(脱—相関的)に存在するものは必然的に偶然的である。

- 数学的言明が絶対的なものに関する言明なのだとすると、その言明の指示対象は偶然的なものでなければならない。

- ここではおそらく、偶然的なものが「絶対的に可能的なもの」と呼ばれている。

- この課題は、哲学史的には「数学的に思考可能なものは絶対的に可能である」というデカルトのテーゼの証明として位置付けられる。

- デカルトはこのテーゼを、誠実な神の存在を根拠に、形而上学的な仕方で証明する。

- これを、事実論性の原理によって証明しなければならない。

- 言い換えると、「あらゆる数学的言明は必然的に真であることはなく、絶対的に可能的なものにとどまる」ということを立証しなければならない。

- (2)ヒュームの問題を事実論的に解決することで、「自然法則の安定性は絶対化可能だ」という想定を正当化しなければならない。

- 因果連結の問題を、ヒュームの問題をただ仮説的に解決するのでは不十分である。

- つまり、絶対的であるが仮説的な射程しかもたない定理による解決では不十分である。

- たとえば、カントールの定理が、複数の公理系のなかの一つにおいてしか正当化されないのであれば、この定理は仮説的な射程しかもたない。

- この定理による解決は、条件付きの解決に過ぎない。

- まずは、絶対的でなおかつ条件なしに必然的な射程をもつ、特定の定理を獲得しなければならない。

- 任意の定理(他ものと代替可能な定理)は条件つきの射程しかもたないが、特定の定理(他のものと代替不可能な定理)は、絶対的で無条件な射程をもつ、ということだろう。

- このような定理は、事実論性の原理に従って導出されなければならない。

- 絶対的かつ条件なしに必然的な射程をもつ定理によって、超限数による非全体化を正当化することが課題となる。

『有限性の後で』では、この問題の解決そのものは論じられないが、それが喫緊の課題であることは示すことができた。

『有限性の後で』におけるメイヤスーの主張の弱点

メイヤスーは、相関の外部を思考するための必要条件を示した。

- 事実論性の原理(非理由律)に従うこと。

- 物自体の存在と物自体の無矛盾性を認めること。

またそれに伴って、相関の外部にある現実について、メイヤスーは重要な示唆を与えてくれる。

- 「この世界は、まったくの偶然で、別様の世界に変化しうる」

しかし、絶対的なものを思考するための十分条件は示せていない。

- というのも、『有限性の後で』においては、自然の数理科学の可能性はまだ証明されていない。

個人的な感想を言うと、メイヤスーの方法論(事実論性の原理)は、数理科学的言明がもつ具体性に比して、あまりにも形式的であるように思える。

- メイヤスーは、自然の数理学を擁護するが、この科学の対象(自然)は具体性に富んでいる。

- メイヤスーが主張した偶然性の必然性や無矛盾律だけで数理科学的言明の具体的内実のすべてを導出するのは不可能であるように思える。

- メイヤスーとは別の観点から、彼の哲学を補完する必要があるかもしれない。

関連記事:哲学の最重要概念を一挙紹介!