ハイデガー哲学を学ぶためのおすすめの本

ハイデガー哲学について学ぶためには何から手をつければ良いだろうか。とはいってもいろいろな段階があるので、超入門者編から探究編(大学生・大学院生)まで難易度別に厳選して人気おすすめ著作を紹介することにした。

ハイデガー哲学を楽しみながら知りたいという人は超入門編、ハイデガー哲学を深く知りたいという人は入門編・発展編の著作から読むべしだ。自分のレベルに合わせて読んでみることをお勧めする。

また、フッサールの入門書は「フッサールのおすすめ入門書・解説書」、サルトルの入門書は「サルトルのおすすめ入門書・解説書」、アーレントの入門書は「アーレントのおすすめ入門書・解説書」、デリダの入門書は「デリダのおすすめ入門書・解説書」、レヴィナスの入門書は「レヴィナスのおすすめ入門書・解説書」で紹介している。ぜひこちらもご覧ください。

超入門編

『まんが!100分de名著 ハイデガー存在と時間』

なんと、ついにハイデガー哲学に関するまんがが登場。本書はNHKの人気番組「100分de名著」のコミック版で、難解で知られるハイデガーの『存在と時間』をテーマにした放送回がまんがとしてまとめられている。

ハイデガーといったらまずは『存在と時間』を理解しないとはじまらないので、内容をざっくりしっておくだけでも価値がある。やや倫理的な問題に偏っているなどの見方もあるが、基本的な事項はしっかりと押さえている。本書を手に取ってその後『存在と時間』に挑戦してみてはいかがだろうか。

入門編

『ハイデガー事典』

「ハイデガー・フォーラム」というハイデガーに関する学会の会員が編纂した、とにかく全てを網羅したハイデガーに関する事典。ハイデガーに関することなら何から何まで載っている。ハイデガー哲学に関する「テーマ」「用語」「人名」の項目でハイデガー思想が詳しく述べられるだけでなく、さらには「『存在と時間』概念相関図」、「各国語主要訳語対照表(韓国語、中国語もあり)」、「埋葬の際に朗読されたヘルダーリンの詩句」まで載っている。一冊もっとけばハイデガー についてちょっと調べたい時に困ることがない。

木田元『ハイデガーの思想』

著名な哲学研究者木田元による古典的ハイデガー入門書。1980年代までの研究を活かして、哲学史家としてのハイデガー像を明らかにしている。やや古くさいが、非常に読みやすい。

竹田青嗣『ハイデガー入門』

哲学者竹田青嗣によるハイデガー入門。比較的最近の著作であり、ハイデガーの『存在と時間』以降の思想やナチズムの問題まで触れていて幅広い。また竹田流のわかりやすさも相まって非常に読みやすいのだが、途中で竹田現象学に引っ付けて解釈するので、独特といえば独特である。それでも名著の部類に入る。

発展編

仲正 昌樹『ハイデガー哲学入門ーー『存在と時間』を読む』

ハイデガーの主著といえば『存在と時間』であるが、その『存在と時間』の読解を中心に据えたハイデガー哲学の入門書。『存在と時間』に関しては、これ以上のない入門書といえる。

轟孝夫『ハイデガー『存在と時間』入門』(2017年)

新書だが400ページ強あるなかなかハードな入門書。1980年代終わりから1990年代前半にかけて刊行されたフライブルク大学での初期講義の最新研究が組み込まれた『存在と時間』論であるのが特徴。木田元とは異なる新たな『存在と時間』像が提示される。最新の『存在と時間』論を知るためには必読の書である。

『ハイデガー読本』(2014年)

ハイデガーの思想を前期・中期・後期に分けて解説した入門書兼解説書。時期ごとにハイデガーの思想が解説されることによって一冊でハイデガー哲学の全貌を概観することができるが、やや難しめ。他の特徴としては特別寄稿としてハイデガーの「黒ノート」に関する寄稿が掲載されていることと、ハイデガー全集の内容の略述があること(付録)である。ハイデガー哲学の全体像を知りたい人にはおすすめだろう。

『続・ハイデガー読本』(2016年)

『ハイデガー読本』の姉妹編。『続』では、ハイデガーを中心とした「哲学通史」が解説される。第一部では古代ギリシアからハイデガー以前の哲学者とハイデガー哲学の関係性、第二部では同時代人との関係性、第三部ではハイデガー以後の思想家とハイデガーの関係性が明らかにされる。だから『続』では著作ではなく、思想家を中心に解説が施される(アナクシマンドロスから辻村公一まで)。『読本』と合わせて読みたい入門書兼研究書。

探究編

「ハイデガーー黒ノート・存在と時間・技術への問い」(2018年)

ハイデガーに関する最新の論文集(『2018年現代思想2月臨時創刊号』)。1990年代に発表された、それまで未公開だったハイデガーの「覚書類」の新資料を組み込んだ論文集である。「黒ノート」「技術論」「存在と時間」などに対する新たな切り口の研究が見られる。

その他(著作編)

ここからはハイデガーの著作を紹介していく。興味がありそうなものを手に取って読んでみることをお勧めする。

存在と時間

20世紀最大の哲学書で後の哲学に多大な影響を及ぼした。この著作でハイデガーは存在論を主張し、ギリシア哲学以来隠されてしまった存在を、現象学という新たな方法で(しかもフッサールとは全く別の仕方で)露わにしようと試みたのが本著作である。

内容に関していうと、なんといっても未完というのがその一つの特徴である。実際は予定の3分の1しか書けず終了となった。後半部は『現象学の根本問題』などで記述されているというふうに言われているが、なんにせよ、第1部の3編「時間と存在」が書けなかった。この失敗が後期ハイデガーへの入り口となるのだが、だからといって、『存在と時間』の衝撃が薄まるわけではない。

『存在と時間』の主要テーマは現存在〈Dasein〉の実存論的分析である。既刊部分ではほとんどがそれである。序論で方法論が語られ、その後現存在分析に入る。現存在とは要するに人間のことなのだが、人間のあり方が存在論的実存論的に解明される。例えば人間は道具を使用したり、人と話したり、不安に陥ったりするわけだ。こういった状態が存在論的実存論的に解釈され直すのである。そして最後に現存在の時間性も解釈し直され、根源的な現存在の時間性が提示される。

『存在と時間』の特徴は数え切れないほどあるだろう。例えば何から影響を受けて書いた著作なのか。『存在と時間』はそれまでの研究をぶっ込んだ著作だ。ではハイデガーはそれまで何の研究をしていたのかというと、古代哲学からアリストテレスまで、アウグスティヌス(宗教的生)、トマス・アクィナスからカントまでである。そこに「不安」の概念だったらキルケゴールの影響が見られたりするわけだ。恐ろしい読書量である。このように語り口は色々あるわけである。その中でも現象学の関係性でも『存在と時間』を考えてみたい。

「自然的態度」「現象学的還元」「志向性」「流れの時間性」「把持」のようなフッサール現象学の概念は『存在と時間』には全く出てこない。しかし『存在と時間』でも非本来性から死へ先駆けることで本来性に至り、そこで本来的な時間性を明らかにするという構造を取る。素朴な態度に現象学的還元を施して純粋意識における志向性の領野を解明するフッサール現象学と構造が同じなのである。

ハイデガー自身『現象学と根本問題』(1928)で、自分のやり方をはっきりとフッサール現象学と重ね合わせて語っている(ただし邦訳版ではその部分は削除されている)。とすると全体の構成自体はフッサール現象学とまるっきり同じだと考えることができそうである。

すると「世界内存在(In-der-Welt-sein)」とか「気遣い(Sorge)」とかいうハイデガー用語も志向性の言い換えとして考えることができるのである。そうすると、特にフッサール現象学を知っている人なら、見え方が随分と変わってくるのではないだろうか。

「不安」「良心」「死」「語り」など我々にもなじみ深い現象の分析がなされる。不安とはどういうこと?死とは?という問いに対してハイデガーは答えようと試みている。実存に関する問いを発したことがある人はその節だけでも読んでみると良いだろう。

翻訳も数多くありどれを選べばいいか迷うところだろう。専門家に定評のあるのは細田訳である。高田珠樹自身『存在と時間』のあとがきで「力量に改めて敬服した」「しばしば感心させられた」と述べるなど、細谷訳を非常に評価している。読みやすさなら高田訳だろう。他にも様々な方針で翻訳が試みられており、結局のところどれも一長一短である。最終的には各々気に入ったのが一番良い翻訳となろう。自分に合うのを探してもらいたい。

『存在と時間』要約はこちら >> 『存在と時間』解説|目的、主題、要約、有名な概念などを紹介

全集版から以外の他著作

ハイデガーの著作の場合全集版は創文社が版権をもっていたため、他の出版社は全集版から翻訳出版できない。というわけで全集版以外では、ハイデガーの生前の著作・講演や私家版などから翻訳がなされている。

芸術作品の根源

「芸術作品の根源」はハイデガーが芸術の本質を問うた芸術作品論である。難解な文章で、芸術とは何かという問いの真相に迫る。

技術への問い

いまだに色あせない技術論。昨今メディア論が隆盛を極めているなかで、その源流となるのがハイデガーの技術論である。メディア論者であるフリードリヒ・キットラーは、「僕は、本質的には、ハイデガーの技術概念をメディアに移し換えたにすぎない」(『キットラーとの対話』)とまで語っている。

形而上学入門

形而上学として、存在の問いとは何かを問い詰める講義録である。ハイデガーは従来の存在概念では不十分だと考え、新たな存在論を構築しようとする。またハイデガーのナチス加担の証拠として参照されることでも有名である。他にも彼の政治姿勢について質問した「シュピーゲル対談」を収録。

ヒューマニズムについて

全集だと第9巻『道標』の中に収録されている。ハイデガーの論文「プラトンの真理論」に対して、すでに交流を得ていたジャン・ボーフレが質問をぶつけ、その問いを機縁として書簡形式で発表された論考である(「(一)解題的総注」参照)。「言葉は存在の家である」などの言葉で有名。

アリストテレスの現象学的解釈

いわゆる「ナトルプ報告」とよばれる、『存在と時間』の原型となった幻の草稿の翻訳。

技術とは何だろうか

ハイデガーの1950年代のテクノロジー論「物」「建てること、住むこと、考えること」「技術とは何だろうか」の三編を収録。

ツォリコーン・ゼミナール

スイスのツォリコーンで精神科医や臨床心理学者に対して行われたゼミナール形式の勉強会の記録を収めた書。精神分析家であるメダルト・ボス主催で行われたゼミナールであり、病いなどにたいするハイデガーの見解を見ることができる。全集だと第89巻にあたるが、ボスが了解を得て先に単行本として出版したため、全集版の翻訳がないにもかかわらず、邦訳がなされている。ハイデガーの病理に対する見解などが窺えて興味深い著作となっている。

シェリング講義

ハイデガーのシェリングに関する講義録。

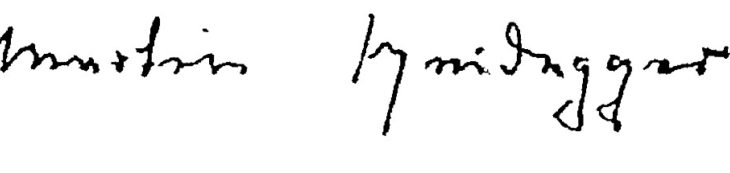

アーレント=ハイデガー往復書簡

アーレントとハイデガーが恋愛関係にあったことはよく知られているが、この関係について「1995年にエルジエータ・エティンガーという人物が『アーレントとハイデガー』でセンセーショナルな形で公表し、それを材料にフランス人のカトリーヌ・クレマンが1996年に小説仕立ての『恋愛小説ーーマルティンとハンナーー』」(訳者あとがき)を書いたことは意外と知られてないはずである。どちら邦訳がある。ハイデガーが送った詩などもありなかなか興味深い。

ハイデガー=レーヴィット往復書簡

ハイデガーと弟子レーヴィットとの往復書簡。

現象学の根本問題

『現象学の根本問題』(全集第24巻)の私家版を底本にした翻訳。ここでいう私家版とは「当時マールブルク大学に留学し、この講義を聴いたと思われる日本人留学生が、マルクに比べて高かった円をつかってドイツ人学生にこの講義の速記をとらせ、それをタイプ刷りにしてもらったものを日本に持ち帰り、当時の東京文理科大学で複製をつくり、日本人研究者に頒布したとつたえられてきたテキスト」(訳者あとがき)のことである。ドイツ語全集版だと第24巻にあたり、すでに日本語全集版で邦訳も出版されていたこの著作であるが、なぜこのようないわくつきの邦訳を世に出そうとしたのかというと、曰く「創文社版の翻訳の読みにくさ」(訳者あとがき)からである。それゆえこの私家版の邦訳では、一般の読者にも読めるような邦訳が試みられている。木田は創文社の邦訳全集の監訳者方針(訳語の邦訳版全集での統一)に関して「暴挙というしかない」、「一種の文化的犯罪ではないかとさえ言いたくなる」(訳者あとがき)と述べるなど、なかなか厳しい。

言葉についての対話

『言葉への途中』(1959年刊)に収められた対話形式の小品を訳したもの。存在と言語をめぐるハイデッガーと”日本人”との対話であり、東西文化の違いなどを手がかりに、言葉について思索を深める。

ハイデガー全集

原典は全102巻。ヴィットリオ・クロスターマン書店から出版されている。日本語の翻訳は創文社から出版されていたが、2020年5月に創文社が閉業。後を引き継いで東京大学出版会が継続刊行することとなっている。2011年に『全集第42巻 シェリング『人間的自由の本質について」』が刊行されたのを最後に、それ以来出版はなされていないが、東京大学出版会は全集第15巻と第16巻を2021年中に刊行予定とのことである(ただし2021年度中には刊行されなかった)。

全集は四部構成である。第一部:公刊著作(1910−76)、全16巻。第二部:講義録(1919-44)(マールブルク(1923-28)、フライブルク(1928-44)、初期フライブルク(1919-23))。第三部:未公刊論稿(講演ー思い)、全18巻。第四部:覚え書き類、全21巻。ハイデガー全集として翻訳されている著作を挙げる。

・第1巻『初期論文集』岡村信孝/丸山徳次 他訳、創文社、1996年。

1. Frühe Schriften (1912–1916), 2. Auflage 2018.

- 現代哲学における実在性の問題

- 論理学に関する最近の諸研究

- 書評

- 序文ー『初期論文集』(1972年)初版のための

- 心理学主義の判断論ー論理学への批判的・積極的寄与

- ドゥンス・スコトゥスの範疇論と意義論

- 歴史科学における時間概念

・第2巻『有と時』辻村公一・ハルトムート・ブッナー訳、創文社、1997年。

2. Sein und Zeit (1927), 1977.

・第3巻『カントと形而上学の問題』門脇卓爾/H・ブッナー訳、創文社、2003年。

3. Kant und das Problem der Metaphysik (1929), 2. Auflage 2010.

この著作には、いわば『カント書』と呼ばれる論考「カントと形而上学の問題」や1929年にカッシーラと交わされた有名なダヴォス討論の筆記録などが収められている。

ハイデガーのカント解釈の面白さは、コペルニクス的転回を遂げたカントの構想力概念を重要視したことである。ハイデガーはアンチノミーを考察したカントの『純粋理性批判』第一版の「原則の分析論」や「超越論的演繹」を読み解きながら、自らの哲学と重ね合わせる。そして、カントの超越論的構想力を存在論的な基礎としておくことで、ハイデガー存在論における基底である時性などの概念と結びつける。これこそハイデガーのカント解釈の肝となるのだが、その後、純粋自己触発概念が導入されこれがさらなる基底として示されるなど、実際のところはかなり複雑な様相を示している。

・第4巻 『ヘルダーリンの詩作の解明』濱田恂子/I・ブッハイム訳、創文社、1997年。

4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung(1936–1968), 1996.

- 序

- 『帰郷/つながりのある人たちに宛てて』

- ヘルダーリンと詩作の本性

- 『あたかも祝日のように・・・』

- 『追想』

- ヘルダーリンの大地と天

- 詩

- 付記

・第5巻『杣径』茅野良男/ ハンス・ブロッカルト訳、創文社、1988年。

5. Holzwege (1935–1946), 2. unveränderte Auflage 2003.

- 芸術作品の起源

- 世界像の時代

- ヘーゲルの経験概念

- ニーチェの言葉 ”神は死せり”

- 何のための詩人たちか

- アナクシマンドロスの箴言

・第6-1巻『ニーチェ I』圓増治之 /セヴェリン・ミュラー訳、2000年。

6.1. Nietzsche I (1936-1939), 1996.

・第6-2巻『ニーチェ II』圓増治之 /S・ミュラー訳、2004年。

6.2. Nietzsche II (1939–1946), 1997.

・第8巻『思惟とは何の謂いか』四日谷敬子/H・ブッナー訳、創文社、2006年。

8. Was heißt Denken? (1951–1952), 2002.

・第9巻『道標」辻村公一/H・ブッナー訳、創文社、1985年。

9. Wegmarken (1919–1961), 3. Auflage 2004.

- カール・ヤスパースの『世界観の心理学』に寄せる論評(1919/21年)

- 現象学と神学(1927年)

- マールブルクでの最終講義より

- 形而上学とは何であるか(1929年)

- 根拠の本質について(1929年)

- 真性の本質について(1930年)

- 真性についてのプラトンの教説(1930年)

- ピュシスの本質と概念とについて。アリストテレス、自然学B、1(1939年)

- 『形而上学とは何であるか』への後記

- 『ヒューマニズム』に関する書簡

- 『形而上学とは何であるか』への序論

- 有の問いへ

- ヘーゲルとギリシア人達

- 有に関するカントのテーゼ

- 指示

・第12巻『言葉への途上』亀山健吉/H・グロス訳、創文社、1996年。

12. Unterwegs zur Sprache (1950–1959), 2. Auflage 2018.

- 言葉(1950年)

- 詩における言葉––ゲオルク・トゥラークルの詩の研究––

- 言葉についての対話より––ある日本の人と問いかけある人との間で交わされた––

- 言葉の本質(1957/58年)

- 語(1958年)

- 言葉への道(1959年)

- 出典の指示

・第13巻『思惟の経験から』東専一郎/芝田豊彦/H・ブッナー訳、創文社、1994年。

13. Aus der Erfahrung des Denkens (1910–1976), 2., durchgesehene Auflage 2002.

- アブラハム・ア・サンタ・クララ

- 初期詩篇

- 想像的な景観、なぜわたしたちはその土地に留まるのか?

- 討議への道

- 様々な合図

- ソフォクレースのアンティゴネーの合唱歌

- そのままと謂うことの所在究明に向かって

- 思惟の経験から

- 野の道

- 杣道(「来たるべき人間に・・・」)(1949年)

- メーリケの或る詩行について

- 読むとは何の謂いか?

- 鐘塔の秘密について

- ランゲンハルトのヘーゲル本のために

- システィナについて

- ヨハン・ペーター・ヘーベルの言語

- オルテガ・イ・ガゼーとの出会い

- 時とは何であるか?

- ヘーベル––家の友

- 仕事場からの手記

- 言語と故郷

- イーゴール・ストラヴィンスキーについて

- ルネ・シャールに宛てて

- アーダルベルト・シュティフターの『氷の物語』

- 既有への目くばせ

- 芸術と空間

- しるし

- 人間が住まうということ

- 思い(1970年)

- 生ける(vivant)ランボー

- 言語(1972年)

- 聖なる名の缺在

- フリードリーン・ヴィプリンガーの最後の訪問

- エルハルト・ケストナーの追憶のために

- マルティン・ハイデッガーの挨拶の言葉

- 指示

・第17巻『現象学的研究への入門』加藤精司/A・ハルダー訳、2001年。

17. Einführung in die phänomenologische Forschung (Wintersemester 1923/24), 2., unveränderte Auflage 2006.

・第20巻『時間概念の歴史への序説』常俊宗三郎/嶺秀樹/L・デュルペルマン訳、1988年。

20. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (Sommersemester 1925), 3., durchgesehene Auflage 1994.

・第21巻『論理学』佐々木亮/伊藤聡/S・ミュラー訳、1989年。

21. Logik. Die Frage nach der Wahrheit, (Wintersemester 1925/26), 2., durchgesehene Auflage 1995.

・第22巻『古代哲学の根本諸概念』左近司祥子/W・クルンカー訳、1999年。

22. Die Grundbegriffe der antiken Philosophie (Sommersemester 1926), 2. Auflage 2004.

・第24巻『現象学の根本諸問題』溝口兢一/松本長彦/杉野祥一/S・ミュラー訳、2001年。

24. Die Grundprobleme der Phänomenologie (Sommersemester 1927), 3. Auflage 1997.

・第25巻『カントの純粋理性批判の現象学的解釈』石井誠士/中原孝/S・ミュラー訳、1997年。

・第26巻『論理学の形而上学的な始元諸根拠ーーライプニッツから出発して』酒井潔/W・クルンカー訳、2002年。

・第27巻『哲学入門』茅野良男/H・グロス訳、2002年。

・第29/30巻『形而上学の根本諸概念ーー世界−有限性−孤独』川原栄峰/S・ミュラー訳、1998年。

29/30. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit. (Wintersemester 1929/30), 2004.

1929/30年冬学期講義。もともと1929年夏講義「大学での学問研究への導き」が29巻として予定されていたが、資料が確認できなかったため合本となった。

この講義では、前半にその時代の根本気分として「深い退屈」が提示され、その中で副題にも含まれている世界・有限性・単独化という諸概念が取り出される。後半になるとそのうちの世界概念が考察され、「石は無世界的」「動物は世界貧困的」「人間は世界形成的」という有名な三つのテーゼが提出される。退屈の議論は國分功一郎が、動物論はデリダが取り上げている。また本講義自体をアガンベンは『開かれ』という著作で取り上げている。

関連論考:動物論入門

・第31巻『人間的自由の本質について』1987年。

・第32巻『ヘーゲル『精神現象学』』1987年。

・第33巻『アリストテレス『形而上学』第9巻 1-3ーー力の本質と現実性についてーー』、1994年。

・第34巻『真理の本質についてーープラトンの洞窟の比喩と『テアイテトス』ーー』1995年。

・第38巻『言葉の本質への問いとしての論理学』2003年。

・第39巻『ヘルダーリンの讃歌『ゲルマーニエン』と『ライン』』1986年。

・第40巻『形而上学入門』2000年。

・第41巻『物への問いーーカント の超越論的原則論に向けて』1989年。

・第42巻『シェリング『人間的自由の本質について』』2011年。

・第43巻『ニーチェーー芸術としての力への意志』1992年。

・第44巻『西洋的思考におけるニーチェの形而上学的な根本の立場ーー等しいものの永遠回帰』2007年。

・第45巻『哲学の根本的問いーー「論理学」精選「諸問題」』1990年。

・第48巻『ニーチェーーヨーロッパのニヒリズム』1999年。

・第49巻『ドイツ観念論の形而上学(シェリング)』2010年。

・第50巻『ニーチェの形而上学 哲学入門ーー思索と詩作』2000年。

・第51巻『根本諸概念』1987年。

・第52巻『ヘルダーリンの讃歌『回想』』1989年。

・第53巻『ヘルダーリンの讃歌『イスター』』1987年。

・第54巻『パルメニデス』1999年。

・第55巻『ヘラクレイトス』1990年。

・第56/57巻『哲学の使命について』1993年。

・第58巻『現象学の根本問題』2010年。

・第61巻『アリストテレスの現象学的解釈ーー現象学的研究入門』2009年。

・第63巻『オントロギー(事実性の解釈学)』篠憲二/E・ヴァインマイアー/E・ラフナー訳、1992年。

63. Ontologie. Hermeneutik der Faktizität. (Sommersemester 1923), 1995.

1923年夏学期講義。当時ドイツ留学中であった田辺元がこの講義を聴講し、その内容を「現象学に於ける新しき転向」(1924年)として日本に紹介したことでも有名な講義である。

後の哲学者が「事実性」について語る場合、ハイデガーのこの概念を念頭においている場合が多い。

・第65巻『哲学への寄与論稿(性起から〔性起について〕)』2005年。

- 先見

- 響き

- 投げ送り

- 跳躍

- 基づけ

- 将-来的な者たち

- 最後の神

- 有

・第75巻『ヘルダーリンに寄せて 付・ギリシア紀行』2003年。

・第77巻『野の道での会話』2001年。

・第79巻『ブレーメン講演とフライブルク講演』2003年。

・第94巻〜第102巻(黒ノート)

ハイデガー全集の第94巻から第102巻までの総称。ハイデガーの「反ユダヤ主義」問題に一連の論争を巻き起こしているノート群である。

「黒ノート」という名前は、一連の断想が黒表紙の冊子に記されていることから、ハイデガー自身がそう名づけた。マールバッハ文学館に収めれている原本は34冊にのぼり、それらは全て全集版にて配本されている。

関連書

ハイデガーの思想(主に『存在と時間』)はフッサールと同じく後の思想家に多大な影響を与えた。ほとんどすべての思想家がハイデガーを経由したといっても過言ではない。

また哲学だけではなく精神分析にも影響を与えたのがフッサールと異なるところである。例えば、L・ビンスヴァンガーやブランケンブルクはハイデガーの現存在分析に影響を受けて、独自の病理分析を施した。

國分功一郎『中動態の世界:意志と責任の考古学』(2017年)

関連論考:「中動態とは何か – 國分功一郎」

ブランケンブルク『自明性の喪失ー分裂病の現象学』

統合失調症者の妄想体験に着目するのではなく、世界との関わりのその特殊なあり方、すなわち日常性への基本的な信頼である《自明性の喪失》に着目する。そのとき患者は、この喪失を経験的自我の努力によって補おうとする。ここに障害があることを指摘し、現象学的精神病理学に多大な影響を与えた。

和辻哲郎『風土』

和辻の代表作の一つである。ハイデガーの『存在と時間』が時間分析に偏っており空間分析を軽視していることから発想を得た野心作。空間という観点から、著者はモンスーン・沙漠・牧場という風土の三類型を設定し,日本をはじめ世界各地域の民族・文化・社会の特質を見事に浮彫りにした。

概念解説

【現存在】 / 【不安】 / 【手近存在と手前存在】 / 【良心】 / 【世人】

参考文献

・秋富克哉・安部浩・古壮真敬・森一郎編『ハイデガー読本』法政大学出版局、2014年。

・秋富克哉・安部浩・古壮真敬・森一郎編『続・ハイデガー読本』法政大学出版局、2016年。

ここではドイツで刊行中のハイデガー全集が「全103巻」と表記されているが、クロスターマンのホームページを見る限りではドイツ語版は全102巻である。付録をつけるつもりかもしれない。